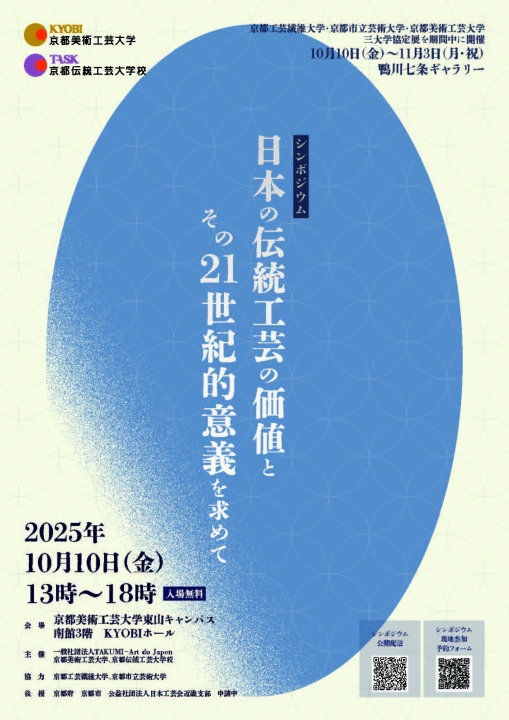

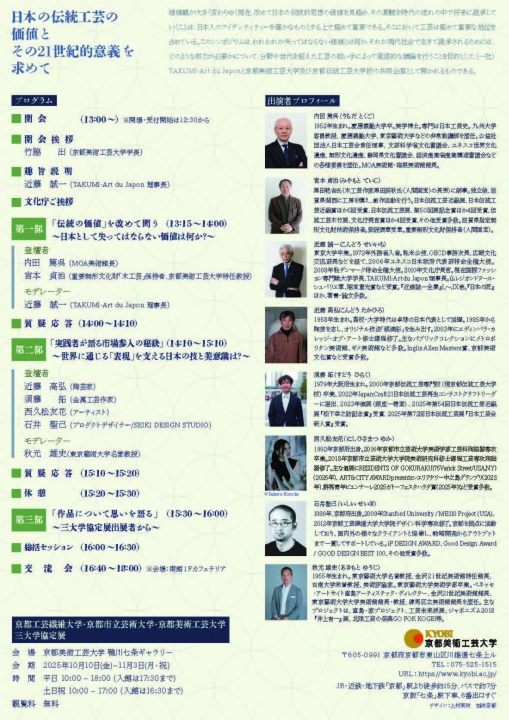

先週の10月10日金曜日に京都での大型のシンポジウムを予定通り開催しました。

テーマは:《日本の伝統工芸の価値とその21世紀的意義を求めて 》です。

このシンポジウムは我々TAKUMI-Art du Japonと京都美術工芸大学及び京都伝統工芸大学校の共同企画として主催され、京都工芸繊維大学、京都市立芸術大学の参加も得て開催されました。

会場は京都美術工芸大学東山キャンパスのKYOBIホールで170人を超える来賓と学生の皆さんに来て頂きました。

シンポジウムは三部構成となっており、初めに近藤代表理事から本シンポジウムの趣旨を以下の通り説明;

“価値観が大きく変わりゆく現在、改めて日本の伝統的思想の価値を見極め、その真髄を時代の流れの中で将来に継承していくことは、日本人のアイデンティティーを確かなものとする上で極めて重要である。そこにおいて工芸は極めて重要な地位を占めている。このシンポジウムは、われわれが失ってはならない価値とは何か、それが現代社会で生きて継承されるためには、どのような努力が必要かについて、分野や世代を超えた工芸の担い手によって徹底的な議論を行うことを目的として、(一社)TAKUMI-Art du Japonと京都美術工芸大学及び京都伝統工芸大学校の共同企画として開かれるものである”。

続いて文化庁の松坂審議官からご挨拶を頂戴したのちに三部構成のシンポジウムがスタートしました。

第一部のテーマは:「伝統の価値」を改めて問う“日本として失ってはならない価値は何か?”

登壇者はMOA美術館の内田篤呉館長と木工芸・人間国宝でKYOBI特任教授の宮本貞治先生

モデレーターを近藤誠一代表理事が務めました。

第二部のテーマは:「実践者が語る市場参入の秘訣」“世界に通じる「表現」を支える日本の技と美意識は?”

登壇者は陶芸家の近藤高弘先生の他、各校の卒業生の皆さんに参加頂きました。

- 須藤 拓(金属工芸作家) ※京都伝統工芸大学校卒業生

- 西久松友花(アーティスト) ※京都市立芸術大学卒業生

- 石井聖己(プロダクトデザイナー/SEIKI DESIGN STUDIO) ※京都工芸繊維大学卒業生

- 佐藤一弥 ※メッセージ読上げ(京都伝統工芸大学校卒業生、パリ在住、ノートルダム修復)

そしてモデレーターを東京藝術大学名誉教授の秋元雄史先生に受けて戴きました。

最終第三部は「作品について思いを語る」として3大学の学生・院生に自身の作品についての想いを語って頂き、近藤高広先生と三木表悦先生からコメントを頂戴しました。

そして登壇者全員(内田篤呉、宮本貞治、近藤高弘、秋元雄史、近藤誠一)による総括セッションをもって三時間半に及ぶシンポジウムは無事閉会となりました。

半日で3部にわたる議論でしたが、伝統重視派、個性と市場を重視する派、その狭間で明日を夢見ている若手工芸家の三位が一体となって、立体的な議論を交わす滅多にない機会となり、また参加者からもよい質問がいくつも出てきて、予想をはるかに上回る成果が上がった 大変意義のある一日となりました。

このシンポジウムの第一部と第二部は一ヶ月の間アーカイブ配信されますので皆さんに是非視て戴けたらと思います。

https://www.youtube.com/@%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E5%AD%A6%E9%99%A2/streams

京美とのシンポジウム開催のご報告

「継承の真髄 - 日仏における工芸の社会的地位の違いがそこにどのように表れているか」(2024年10月11日開催)のビデオ

ちょうど一年前の10月11日にフランスのメートルダール協会と京都美術工芸大学のKYOBIホールで開催されたシンポジウム、「継承の真髄 - 日仏における工芸の社会的地位の違いがそこにどのように表れているか」のビデオを遅ればせながら入手しましたのでご覧ください。

Film Japon en Japonnais(日本語字幕つき)

https://youtu.be/_ExM4W74sHA

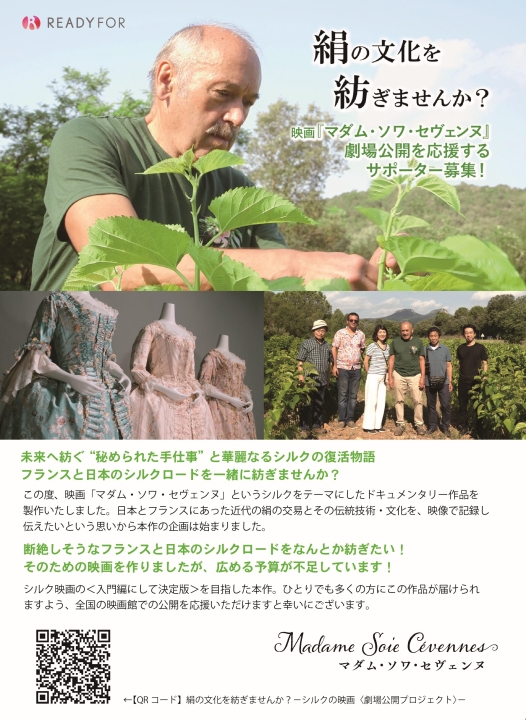

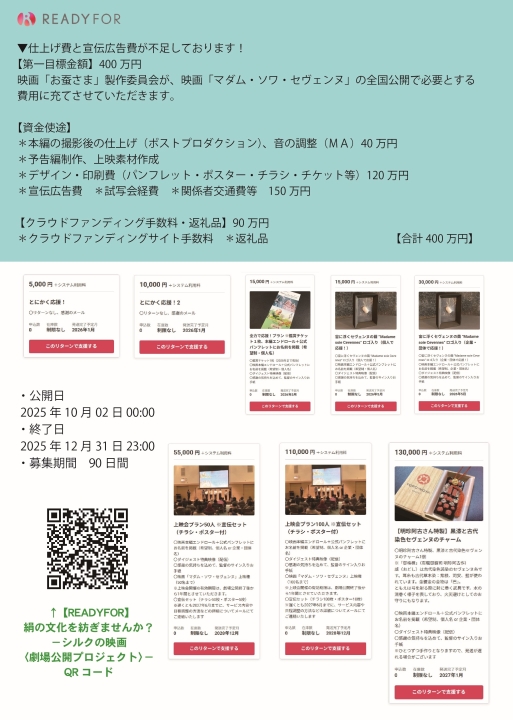

映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」に関するご案内

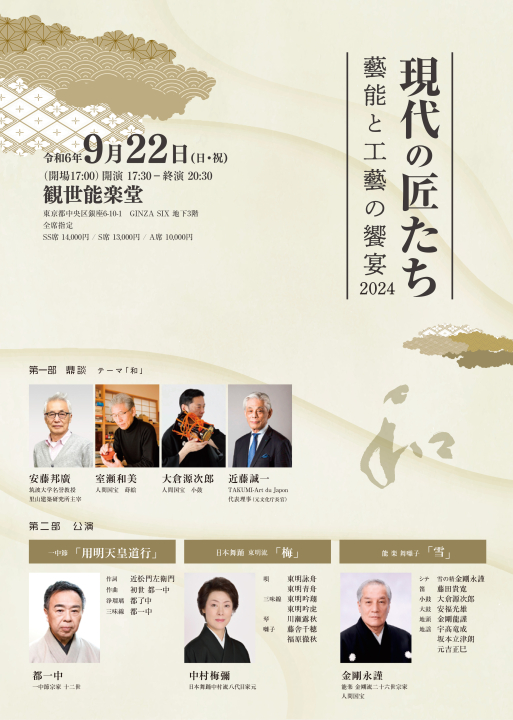

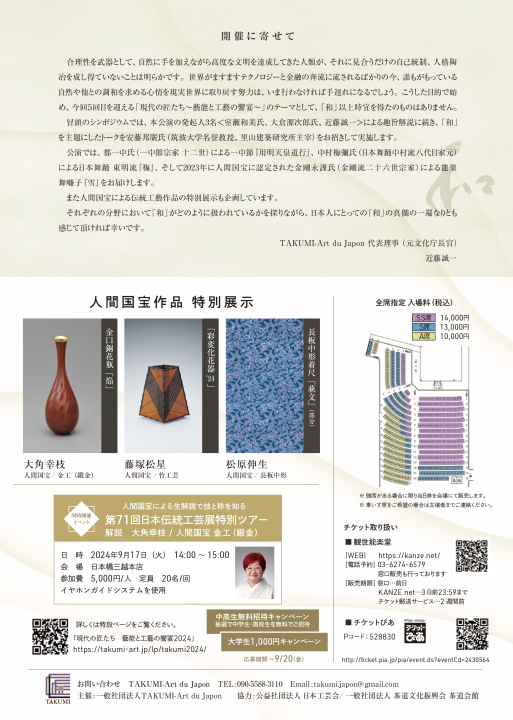

第6回「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴」ご報告

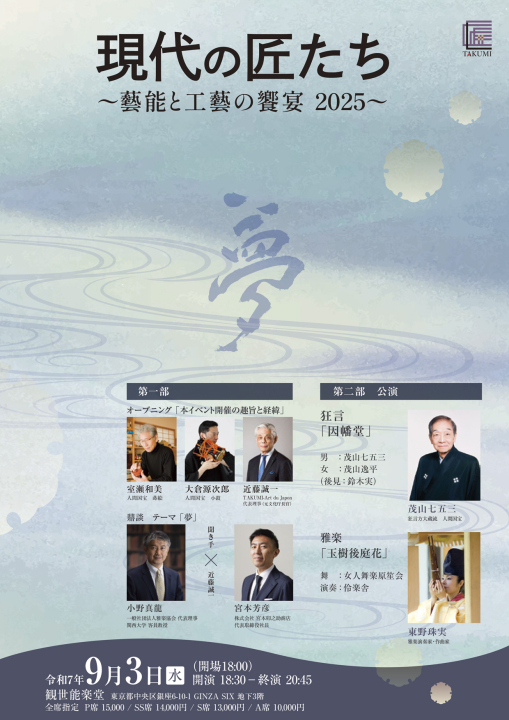

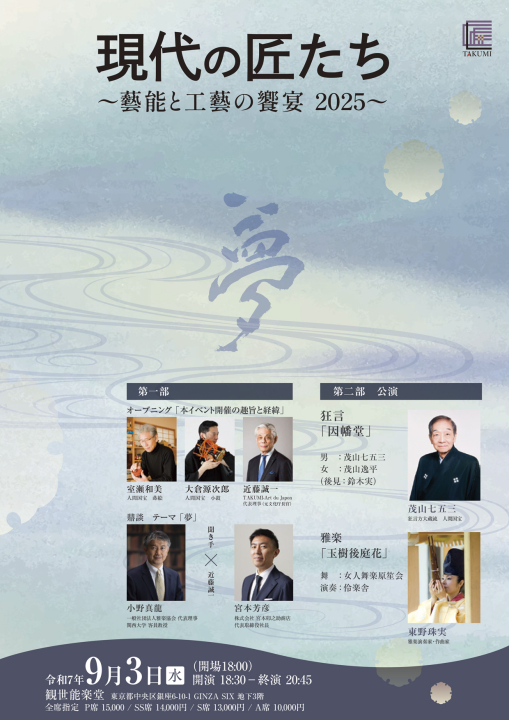

今年で第6回を迎える「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴」を、9月3日に観世能楽堂にて開催いたしました。

第一部 概要

〇オープニングでは、第1回から企画に関わってきた、お二人の人間国宝、室瀬和美氏と大倉源次郎氏と、主催者代表の近藤誠一代表理事によって「本イベント開始の趣旨と経緯」が語られました。

第二部 本公演の意義と面白い話題

〇本シリーズの意義と今回の成果

令和2年より秋の日本伝統工芸展と時期を合わせて開催してきた本プロジェクトは、社会が合理性・効率性を至上の価値として人間の活動を評価する流れが加速する中、自然との一体感、和の尊重、時を積み重ね、手仕事を大事にしてきた日本の伝統文化の価値を再認識し今日的価値を伝えていく機会と位置付けています。

『二の舞を踏む』:雅楽の演目である「安摩(あま)の舞」に続き、その動きを滑稽に 模倣する「二の舞」の舞。前の安摩の舞を真似して失敗を繰り返すことから、「前の人の失敗を繰り返すこと」を『二の舞を踏む・演じる』と言うようになった。

3.楽器の素材 外来(唐時代に使用された素材)のものが用いられた。

シンポジウム《フランスと日本の二大修復プロジェクトの交差する視点:ノートルダム大聖堂と首里城》を開催しました

8月29日のメートルダールとのイベントの僅か一週間後の9月7日、再び大阪万博のフランスパビリオンで日仏共催イベントを開催しました。

・今回のフランス側主催者は公的機関 “ノートルダム再建公社”。日本側はTAKUI-Art du Japon。

・シンポジウムのタイトルは《フランスと日本の二大修復プロジェクトの交差する視点:ノートルダム大聖堂と首里城》というものです。

また9日には東京市ヶ谷の日仏会館にて同様の趣旨でシンポジウムが催され、ここでは近藤誠一代表理事が「日仏両国における文化遺産保存技術の育成と継承」と題した講演を行いました。

シンポジウムのあとには駐日フランス大使ご臨席のもと、レセプションパーティーも催され、ご参加いただいた会員の皆様にも喜んで戴けました。

猛暑の中、また世界が大きく動いて先が見えない中で、日仏が工芸の分野で親しく意見交換、協力ができたことは、匠としても喜ばしいことと考えています。

大阪・関西万博でフランスとの共同イベントを開催しました

既にご案内の通り8月29日に、開催中の大阪・関西万博フランスパビリオンにて、メートルダール協会(仏の人間国宝の組織)と匠の共催で、下記のようなシンポジウムが開催されました。当日は酷暑にも関わらず、自ら入場の手続きをとって遠路はるばるお越し頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。会員の方々には本シンポジウム終了後に、フランスパビリオンもゆっくりと楽しんで頂くことができました。

1.シンポジウムのテーマ:「再発明と継承: フランスと日本における美術工芸の未来とは?」

登壇者:

仏側 ピエール・ルヴェルディ氏(ダマスカス鋼・ナイフ芸術装飾)、マリー=エレーヌ・ソワイエ女史(金属のエナメル細工)

日本側 大角幸枝先生(鍛金)、室瀬和美先生(漆芸・蒔絵)

司会進行:近藤誠一(匠代表理事)

2.概要

文化に占める工藝の価値と、それを未来につなげる上で、工芸大国の日本とフランスとがどのように協力、共創できるかを巨匠たちが語り合いました。

前半の議論は、「工芸の究極の魅力・価値は何か?」、「現代の社会の流れに対して、工芸にはどのような使命があるか?」が中心になりました。

そこでは

-「手」を使って最高の作品をつくる悦びと、そこでの人との出会いやこころの平和を得る素晴らしさ、

-見えないもの、移ろいゆくものを形に留める喜び、平和への貢献、素材の素晴らしさを手で感じ、人の心を豊かにする力がある

などの発言が印象に残りました。

後半は、「日仏の工芸家が共同で作業をし、学び合えることは何か」をメインテーマに「伝統の維持と市場との融合」についても議論が展開されました。

そこでは、

・伝統は民族のidentity だが、一旦失うと取り戻せなくなる

・片や工芸家とその家族の生活の維持は不可欠で、そのために市場にアピールすることも重要

⇒この2つをどう融合できるか、日仏で学び合うことはできないか、誰が(政府、企業など)それを可能にするか。

が議論され、

-工芸品はあくまで「日常に即したものとして市民に愛されるべき」、

-「工芸の魅力を伝える究極の役割りは作家にあるが、自治体の役目も重要」、

-「国に頼らず、作家・職人がストーリーテリングに努めるべき」、

-「若者に魅力と技術を継承し、すそ野を広げることが一番重要」

など、日仏巨匠たちの熱い思いのこもった大変有意義な2時間を過ごすことができました。

日仏共催シンポジュウムのご案内 「パリ・ノートルダム寺院と沖縄・首里城 再建プロセスと技術継承」

TAKUMI会員の皆様へ

日仏共催シンポジュウムのご案内

「パリ・ノートルダム寺院と沖縄・首里城 再建プロセスと技術継承」

TAKUMI-Art du Japon

代表理事 近藤誠一

TAKUMI-Art du Japonでは、この度、大阪・関西万国博覧会の機を捉えて、8月29日にフランスのメートルダールと日本の伝統工芸の人間国宝が集い、「美術工芸の未来」について語り合いました。

続き、9月7日と9日には、フランスの公的機関であるRNDP公社(パリ・ノートルダム寺院修復維持担当公社)との共催で、万博会場のフランスパビリオン及び東京の日仏学院にて、「ノートルダム寺院と首里城の再建プロセスと技術継承」をテーマとするシンポジウムを開催することとなりました。

ノートルダム寺院と首里城の修復に関わってきた方々による、日仏両国の文化遺産の修復技術の対比、その継承の重要性などについてのディスカッションは、大変有意義であり、貴重な機会です。TAKUMIからは代表理事 近藤誠一と理事 北原隆が登壇いたします。

なお、フランス側とも相談し、TAKUMI会員の皆様に以下の通り特典を用意させて頂きました。

〇TAKUMI会員の皆様への特典

東京でのシンポジュウムには、会員限定で先着15名様のお席を用意して頂くこととなりました。

会員とは、友の会会員、一般会員ですが、これを機に会員登録される方も含みます。

参加ご希望の方は、takumi.japon#gmail.comまでご連絡ください。

※#を@に変えて下さい。

〇シンポジュウム概要

(詳しいプログラムについては詳細が確定次第、別途お送りする予定です)

テーマ: 「卓越した修復現場における日仏 それぞれのアプローチ

「日仏両国における文化遺産保存技術の育成と継承」

<その1>

日時: 2025年9月7日(日) 17:00~18:15

場所: 万博会場フランスパビリオン4階

<その2>

日時: 2025年9月9日(火) 18:00~19:00

場所: 東京日仏学院 (市ヶ谷)

以上

「現代の匠たち 藝能と工藝の饗宴 2025」開催のご案内(9/3(水))

世界はいま、ものごとは理念によってではなく、金と力の取引きで決めるというリアリズムに向かっています。われわれは古来こうした流れに襲われるたびに、常に理想をもってそれと戦い、より良い社会に向かって努力してきました。それを雄弁に伝えてくれるのが伝統藝能や伝統工藝です。その価値を伝えるために設立したこのシンポジウムは、今年で早や6回目となります。

公演のテーマは原則として毎年、宮中歌会始より拝借しており、今回は「夢」となります。冒頭のシンポジウムでは、本公演の発起人3名<室瀬和美氏、大倉源次郎氏、近藤誠一>による本イベント開催の趣旨と経緯の解説に続き、「夢」を主題にしたトークを小野真龍氏と宮本芳彦氏をお招きして進めます。

公演では、人間国宝の茂山七五三氏による「夢」にちなんだ狂言「因幡堂」をお届けします。また、雅楽では、古代、内教坊で女楽として上演されて後、夢まぼろしと化した「玉樹後庭花」を、文化勲章受章者の故芝 祐靖氏の復曲、及び女人舞楽原笙会により本年復元されたばかりの装束と舞でご披露いただきます。

会場ではご好評の人間国宝による伝統工藝作品の特別展示も企画しており、まさに藝能と工藝の饗宴をお楽しみいただけます。日本人にとっての「夢」を感じていただければ幸いです。

■日時:9月3日(水) 18時開場、18:30開演

■場所:観世能楽堂

■チケット取り扱い

観世能楽堂

チケットぴあ

■特設サイト

TAKUMI会員の皆様へーーー万博:日仏共同シンポジュウムへのご招待

8月29日に大阪・関西万博のフランスパビリオンにて、私どもTAKUMI-Art du Japonがフランスの“メートル・ダールとその弟子協会”と共催で開催するシンポジウムへのご招待についてご案内します。

日仏両国の伝統工芸の人間国宝(仏:メートル・ダール)が集い、「美術工芸の未来」を語り合うこの貴重な機会を、是非、TAKUMI会員の皆さまとも分かち合えればと考えました。そこで、フランス側とも相談し、TAKUMI会員の皆様に以下の通り特典を用意させて頂きました。

〇TAKUMI会員の皆様への特典

29日のシンポジュウムには、会員限定で先着7名様のお席をご用意することとなりました。万博会場の中でも人気の高いフランスパビリオンで混雑が予想されますが、TAKUMI会員にはFast passをお渡ししますので、例えフランスパビリオンに行列が出来て入場制限が掛かっても優先的にご入場できます。

(但し、万博会場の入場券はご自身でご手配して頂く必要があります)

会員とは、友の会会員、一般会員ですが、これを機に会員登録される方も含みます。

<定員に達しましたので申込を締め切りました>

〇シンポジュウム概要

日時: 2025年8月29日(金) 13:30~15:30

場所: 大阪・関西万博 フランスパビリオン4階

テーマ: 「再発明と継承:フランスと日本における美術工芸の未来とは?」

モデレーター: 近藤誠一(一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon代表理事)

登壇者: 室瀬和美(人間国宝、蒔絵・漆芸)

大角幸枝(人間国宝、鍛金)

ピエール・ルヴェルディ(芸術ナイフ、メートルダール・ダール)

マリー=エレーヌ・ソワイエ(金属のエナメル細工、メートル・ダール)

以上

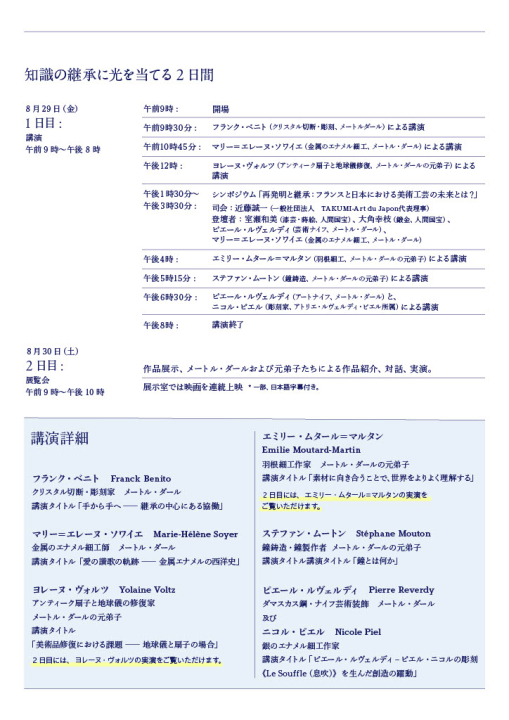

EXPO 2025 大阪・関西万博でフランスと共同イベントを開催します!

フランスの“メートル・ダールとその弟子協会”は8月29日(金)と30日(土)の二日間、フランスパビリオンで講演と展覧会を開催します。

この貴重な機会に日仏の共同イベントを実現できることを私どもとしては大変光栄に、そして嬉しく感じております。

会員の皆様には特別なプレゼントも企画中ですのでぜひホームぺージを見逃さないようチェックしてください。

会員総会・懇親会

厳しい暑さが続くなか、7月1日18:30からアークヒルズクラブで会員総会・懇親会が開催されました。

はじめに近藤代表理事から新会員を含め33名の会員の皆様への歓迎の言葉が述べられ、続けて昨年一年間の活動の振り返り、また本年1月から実施した活動と後半に予定されている諸々のイベントの紹介がありました。

これを受けて北原理事からフランスとの関係構築、特に大阪・関西万博において弊法人が参画する2件のイベントの概要、そして来年以降の大きな取り組みの計画が述べられました。

最後に本年5月に行なった工房体験ツアー、“江戸小紋・廣瀬染工場”に参加された方々がご自身の作品を披露され、引き続き工房体験ツアーの企画を望む声が多く聞かれました。

会員同士の意見交換など、懇親会を通して皆様と心温まる楽しいひと時を過ごすことが叶い、会員の皆様のご支援に感謝すると共に一層の努力を痛感する総会となりました。

参加された皆様有難うございました。

京都で催されたフランス工芸界とのイベント2件が無事終了しました

京都で催されたフランス工芸界とのイベント2件が無事終了しました。

一つ目が10月11日に京都美術工芸大学のKYOBIホールで開催されたシンポジウム、「継承の真髄 - 日仏における工芸の社会的地位の違いがそこにどのように表れているか」。二つ目が10月26日に同志社大学今出川キャンパス良心館で開催された「明日をつくる手しごと: 伝統産業の未来 - 継承と新創造」。共に近藤代表理事がモデレーターを務めました。シンポジウムには日仏双方の錚々たる工芸家(人間国宝・メートルダール)や工芸に携わる教育者、或いは関連団体からの参加を得て大変奥の深い議論が展開されました。

基本の主題は双方ともに“ニュイブランシュ京都”の基本テーマである《継承・Transmission》。

世界中で日本とフランスほど伝統工芸に対する理解が深く、何世紀にも亘ってこれを育てて芸術の域にまで昇華させた国は他にはありません。互いに対するRespectも当然といえます。

しかし一言で“継承”と言ってもそれぞれの国が有する歴史、文化、伝統、物を作ることへの基本姿勢などは大きく異なり、議論を通じてその相違点もClose-upされました。

継承すべき最も重要な点は“伝統工芸の技術・スキルなのか”、“歴史に根ざした文化・伝統なのか”、或いは“創作に当たっての哲学・思想なのか”。

お互いから良い点を学びつつ後継者への継承を進めるべく我々も引き続き日仏の工芸界の橋渡しのお役に立てればと考えています。

なお、日仏文化交流事業フォーラム「明日をつくる手しごと 伝統産業の未来―継承と新創造」は年末までの期間限定でアーカイブ配信をご覧いただくことができます。

フランスの伝統工芸界とのコラボ再会!(第三報)

フランス サヴォアフェール研究所と同志社大学ライフリスク研究センターが京都で共催する「日仏文化交流フォーラム」のお知らせです。

このフォーラムは日仏の伝統工芸を主題として“ニュイブランシュ京都”の機会を捉えて開催されますが、今回もまた近藤代表理事がモデレーターを務めます。

登壇者も友禅の人間国宝森口邦彦先生を初め、日仏の錚々たる方々が集まります。

皆様、是非いらしてください。

詳細・登録はここから。

シンポジウムのあとレセプションにも登録できますよ!

恒例となった「現代の匠たち - 藝能と工藝の饗宴2024」を開催しました

五回目となった今年のテーマは「和」。

《第一部 鼎談》 では発起人である蒔絵の室瀬和美先生、小鼓の大倉源次郎先生、そして近藤誠一代表理事による伝統藝能と伝統工藝の交流について意見が交わされたのに続き、ゲストの建築家、安藤邦廣先生にご講演いただきました。伝統的日本家屋の茅葺屋根。その原料たる“すすきと葦”などが生息する草原・野原の減少。定期的に建て直す日本の伝統建築に含まれる匠の技の維持、生物多様性、サステナビリティ、とお話しは尽きることなく拡がりました。

《第二部 公演》 では都一中先生の一中節「用明天皇道行」、中村梅彌先生の日本舞踏東明流「梅」、そして金剛永謹先生の能楽舞囃子「雪」が披露されました。

日本が誇る伝統文化に浸り、過去を振り返りつつ未来に想いを馳せる素晴らしいひと時になったかと思います。

近藤誠一代表理事から;

“自然への慈しみとその摂理への畏敬の念に根ざしつつ、和と美を追求してきた日本の文化の柱である伝統藝能と伝統工藝の饗宴に相応しい公演でした”と所感がありました。

撮影 前島写真店

フランスの伝統工芸界とのコラボ再会!(第二報)

メートルダール協会が主催するシンポジウムのプログラムを共有します。

会期は10月7日(月)から11日(金)までですが我々は11日(金)の午後に京都美術工芸大学で開かれるシンポジウムに参加します。

予約はプログラムでご案内してますので是非お越しください。

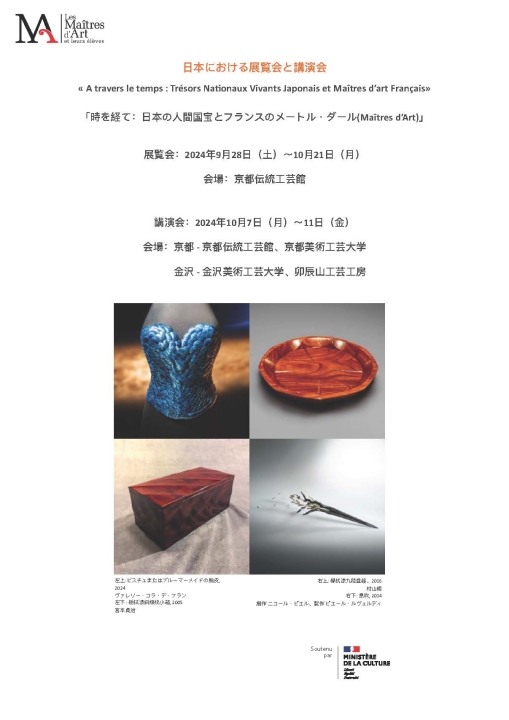

フランスの伝統工芸界とのコラボ再開!

2020年初頭のコロナ感染症発生以来、中断を余儀なくされていたフランスの伝統工芸界との交流ですが、我々は2022年の秋には現地訪問を再開して工芸関係者との対話継続を心がけて来ました。

新たな共同推進案件を模索する中、この度10月に京都において伝統工芸を主題としたシンポジウムが二つ計画され「ニュイ・ブランシュKYOTO 2024」(主催:京都市・関西日仏学館)の枠組みで執り行われます。

ひとつめはフランスのメートルダール協会(Association des Maitres d’Art et leurs Eleves)が企画するシンポジウムでフランスのメートルダールと日本の人間国宝が継承・Trasmissionをテーマに議論します。

(10月11日金曜日の午後に京都美術工芸大学にて開催)

ふたつめは「文化庁、日本芸術文化振興会、フランス大使館/アンスティチュ・フランセ、日本経済新聞社、株式会社ブレイン」によるシンポジウムでひとつめ同様メートルダール・人間国宝に加えて現代の日仏文化を担う第一人者が多数参加します。

(10月26日土曜日の午後に同志社大学今出川キャンパスにて開催)

両シンポジウムともにTAKUMI-Art du Japonの近藤誠一代表理事がモデレーターを務めます。

今年は日本の人間国宝制度に倣ってフランス政府が創設した「メートルダール制度」が30周年を迎えます。2019年の25周年の際にパリで開かれた記念イベントにゲストとして参加した我々としても大変嬉しい機会となりました。

なお両プロジェクトの詳細は近いうちに別途お知らせします。

「現代の匠たち 藝能と工藝の饗宴 2024」の開催について

冒頭のシンポジウムでは、本公演の発起人3名<室瀬和美氏、大倉源次郎氏、近藤誠一>による趣旨解説に続き、「和」を主題にしたトークを安藤邦廣氏(筑波大学名誉教授、里山建築研究所主宰)をお招きして実施します。

チケットのお申込や詳細は特設ホームページやチラシをご覧ください。

皆様のご来場をお待ちしております。

Franco-Japanese Solidarity Regarding the Noto Peni

In response to the earthquake and tsunami that struck the Noto Peninsula on New Year’s Day, we, TAKUMI-Art du Japon (TAKUMI), were the first to show concern over the damage to traditional crafts in the region, such as Wajima lacquerware.

We have immediately started a fundraising campaign focused on long-term support to ensure the succession of traditional crafts to the next generation. We parallelly sent this call to our friends in France and we were very pleased to receive many donations accompanied by messages expressing sympathy and solidarity.

We received messages and donations not only from individuals but also from the “Association des Ateliers des Maîtres d’Art et leurs Elèves”, the “Société d’Encouragement pour l’industrie nationale (SEIN)”, and from craft organizations such as “La Manufacture Royale BONVALLET” and “Bleu de Cocagne,”

This response confirmed our belief that France stands out in the world for the understanding of Japanese culture, especially traditional crafts.

Also, this year, “Association des Ateliers des Maîtres d’Art et leurs Elèves” is celebrating its 30th anniversary. To commemorate this, a major exhibition featuring more than 100 works by 33 Maîtres d’Art is being held in Versailles (from June 19 to September 22). Les Maîtres d’Art, the SEIN, and TAKUMI agreed to take this opportunity to renew our sympathy and solidarity with the Japanese craftsmen in Noto and to raise further donations. Attached is the tri-fold leaflet (front and back) to be distributed at the exhibition venue.

TAKUMI will take full responsibility to ensure that the donations from our friends in France go to and help the craftsmen in need in the region.

In the world of Japanese and French crafts, where both parties have so far built collaborative relationships, we, TAKUMI-Art du Japon, want to further deepen the trust and friendship for future development.

Facebook of the Métiers d’Art Association → https://www.facebook.com/LesMaitresdArt/

令和6年能登半島地震に寄せて (その3)

元旦に能登半島を襲った地震と津波の被害に対し、私たちが真っ先に地域の伝統工藝である輪島塗などの被害に関心をもち、伝統工藝の次世代への継承を確保するための中長期的支援に特化した募金を始めたことは本HPでご報告の通りです。

この呼びかけを直ちにフランス語でフランスの友人たちに送ったところ、嬉しいことに多くの連帯の気持ちを伝えるメッセージと共に寄付金が送られて来ました。

いち早く動いてくれた“メートルダール協会”(注1)、“国民産業発展協会”(注2)を始め、工芸団体の“La Manufacture Royale BONVALLET”や“Bleu de Cocagne”、そして個人の方々からもメールや寄付を頂戴しました。

フランスが日本の文化、就中伝統工芸の理解者として世界で抜きん出ている国であるとのわれわれの印象が正しいことを裏付ける反応でした。

また、このメートルダール協会は今年で創設30周年を迎えます。これを記念してベルサイユ市で6月19日から9月22日まで33人のメートルダールの作品100以上を展示する大展覧会が催されるのですが、この機会を捉えて改めて能登半島で被災した日本の工芸家に連帯の意を表し、寄付を募ることが私たちとメートルダール協会、国民産業発展協会の間で決まりました。

右が展覧会会場で配布する三枚折の能登半島支援リーフレット(裏表)です。

フランスの友人たちからの寄付金は私たちが全額を能登半島で被災した工芸関係者にしっかりと届ける所存です。

深い理解と尊敬の念をいだきながら交流を続ける日本とフランスの工芸の世界のなかで、私たちも今まで築いてきた信頼と友情を更なる発展へと繋いでいきたいと考えています。

(注1: 《メートルダール》はフランス版の人間国宝とも言える名称。フランス文化省が日本の人間国宝制度を模倣して創った制度に基づく)

(注2: 《国民産業発展協会》は1801年にナポレオンが創設した産業育成のための機関。現在も手工業から大企業まで産業・人材育成にあたる)

NYでの日本文化発信に関するクラウドファンディングへのご協力のお願い

6月3日から5日かけて、The Allure of TAKUMI ~Discovering Its Secrets~をテーマに、ニューヨークを訪問します。

室瀬和美氏(人間国宝・蒔絵)、大倉源次郎氏(人間国宝・小鼓)、近藤誠一を中心にNYを訪問し、豪華客船、日本国総領事館、ギャラリー等にて、講演や公演を通して伝統工芸や伝統芸能の魅力を発信して参ります。

「日本文化に感じる「魅惑」を、言葉による「納得」に格上げする」ことがこのプロジェクトの目的です。

しかし、初めての経験、また期待していた助成金を逃したこともあり、必要な財源が不足しております。そのため、下記URLの通りクラウドファンディングを開始いたしました。

室瀬氏や大倉氏の協力を得て、両氏の著書、大倉氏のグループレッスンなど魅力的な返礼品を揃えております。

皆様におかれましても、ご支援やお知り合いへの情報拡散などにご協力をいただけますと幸いです。

https://camp-fire.jp/projects/view/749318?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

なお、ご関心の返礼品が見つからない方、クラファンの操作が困難な方などは、下記要領にて口座振込もお受けいたします。

***

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金 0877013

シヤ)タクミアールデユジヤポン

※お振込者様の名義の先頭に「クラ」とご入力ください。操作が困難な場合はお名前のみで構いません。

※ご寄付に対する税制上の優遇はございません。

※振込明細書をもって領収書とさせていただきます。

***

皆様も民間交流大使の一員として本プロジェクトをご支援ください。

近藤 誠一

一般社団法人TAKUMI Art du Japon代表理事

令和6年能登半島地震に寄せて(第二信 振込口座について)

TAKUMI-Art du Japon会員、及びお世話になっている皆さまへ

先にご案内いたしました地域の伝統工芸を支援する募金活動につきまして、送金口座を次の通り開設いたしました。ご賛同いただけます方は下記までお振込いただけますと幸いです。

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金 0877013

シヤ)タクミアールデユジヤポン

※お振込者様の名義の先頭に「ノト」とご入力ください。操作が困難な場合はお名前のみで構いません。

※ご寄付に対する税制上の優遇はございません。

※振込明細書をもって領収書とさせていただきます。

※災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する活動です。

なお、具体的支援先等々に関しましては改めてご案内申し上げます。

令和六年一月十七日

近藤 誠一

一般社団法人TAKUMI Art du Japon代表理事

令和6年能登半島地震に寄せて

TAKUMI-Art du Japon会員、及びお世話になっている皆さまへ

令和六年元旦、突如能登半島を未曾有の大地震と津波が襲いました。

尊い命をなくされた方々、被災された方々、そして今なお行方不明の方々がいらっしゃいます。

ご家族を含むすべての方々に、心からお悔やみ、お見舞い申し上げます。

寒さ厳しいなか余震は続き、救援・復旧作業も困難を極め、胸が痛むばかりです。先が見えない中、何ができるか心の整理がまだつきませんが、気持ちだけは被災者の皆様に寄り添ってまいります。

そして我が国の伝統工芸の発展継承を活動の中心に据える私どもの想いは、何よりも地域の工芸関係の皆様と共にあります。

工芸の匠の技は一日にしてなるものではなく、その伝統は千年以上にわたって受け継がれて来ました。それが一時的とはいえ中断を余儀なくされる影響には測り知れないものがあると思います。破損した作品の数々。倒壊した作業所、アトリエ。そして棄損した機材から原材料まで失われたものは大きく、工芸家の皆様の受けた想像を絶するであろう衝撃を想うと、言葉を失うばかりです。

私どもにできることには限りがありますが、少しでも窮状を打開すべくご支援したいとの願いから地域の伝統工芸を支援する募金活動を行うことを思い立ちました。具体的支援先、送金口座の開設・管理等々に関しましては至急伝統工芸における関係諸団体と調整し、透明性の高い体制を整えた上で改めてご案内申し上げます。

まずは被災地への思いを皆様と共有し、一刻も早い現地の復旧をともに祈りたいと思います。

令和六年一月九日

近藤 誠一

一般社団法人TAKUMI Art du Japon代表理事

「現代の匠たち 藝能と工藝の饗宴 2023」開催について

伝統藝能と伝統工藝の素晴らしさと、その今日的価値を再認識するため、それぞれの粋を集めてみなさまにご提供するこの企画も、早や4回目を迎えます。

今年のテーマは「友」です。日本人が命あるもの同士の「つながり」をいかに大切にしてきたかを思い起こし、これからの生き方へのヒントを感じて頂ける企画と致しました。

シンポジウムでは、伝統藝能・工藝のみならず日本人の日常生活にとって欠かせない「友」である扇を取り上げ、宮内庁式部職として宮中歌会始で講師(こうじ)を務めておられる近衞忠大氏と、社歴400年を誇る江戸扇子とうちわの老舗伊場仙の14代目吉田誠男社長にご登壇頂いて、その魅力を掘り下げます。

男の友情をテーマとする能の「松虫」では、2022年に人間国宝に認定された大坪喜美雄先生には舞囃子のシテをお願いしました。また昨年本土復帰50年を迎えた古き「友」沖縄からは、人間国宝の志田房子先生による美しい琉球舞踊「蜻蛉羽」をお届けします。

〇公演の詳細はコチラ。

※「中高生無料招待キャンペーン」や「第70回日本伝統工芸展ツアー」の情報もご覧ください。

〇チケット取り扱い

観世能楽堂(TEL:03-6274-6579)

チケットぴあ(Pコード:521105)

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

「工藝はさわらないとわからない ~触文化への招待~」展(6/2~4)のご案内

一般社団法人TAKUMI-Art du Japonでは、若手の工芸家を応援する一環として、「さわる」をテーマとした展覧会を開催します。

日本各地には多様な文化が存在し、その文化を背景としてその地域ならではの世界に誇る伝統工芸が培われてきました。本展では、伝統工芸を担う職人(匠)の中でも、私どもが「ワカタク」として支援している若手を中心とした匠が、東京で一同に会します。展示物に触り、職人と触れ合うことを通して、伝統工芸の魅力を五感を通してご堪能いただきます。

また、会期中には、茶道、能、江戸文字、ヨガなどの体験や、出展者の和紙と筆を使った七夕短冊の制作、全盲の文化人類学者・広瀬浩二郎先生による「手で観る」実演、中高大生に向けたワークショップ等、様々なイベントを同時に開催しております。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

「工藝はさわらないとわからない ~触文化への招待~」

〇「さわれる」作品展示

指物(東京都) 益田 大祐

南部鉄器(岩手県) 菊地 章

ガラス(埼玉県) 晶阿弥 博子

和紙(熊本県) 金刺 潤平

陶芸(石川県) 吉岡 正義

豊橋筆(愛知県) 中西 由季

〇日時:2023年6月2日(金)~6月4日(日)

2日(金)13:00~17:00

3日(土)・4日(日) 10:00~17:00

〇場所:茶道会館 東京都新宿区高田馬場3-39-1

〇入場料:無料

〇詳細・お申込み:イベントは事前申込制(展示会へのご来場はお申込不要)です。

「現代の匠たち~工藝と藝能の饗宴2022~」が読売新聞に掲載されました

欧州連合(EU)の初代大統領、ヘルマン・ファン・ロンパイ氏と意見交換会を開催いたしました。

先月、私たちは欧州連合(EU)の初代大統領、ヘルマン・ファン・ロンパイ氏と同夫人をお迎えして現下の世界情勢から日欧の文化論まで幅広く意見を交換する貴重な機会を得ることができました。

ファン・ロンパイ氏とは当社の北原理事がセネガル大使時代に現地での俳句コンクールを通じて懇意となり、今回もご一緒する運びとなったものです。

同氏は大変な俳句愛好家で、岸田総理(当時外務大臣)から「日EU俳句交流友好大使」を委嘱されており、今回の訪日中も俳句関連イベントが目白押しでした。

このため、近藤代表理事とは俳句を中心に据えて日欧文化論を議論して戴きました。

お二人は初対面でしたが和気あいあい、且つ熱心に意見交換し、一時間の対談後の晩餐中も話題は尽きませんでした。

具体的な内容につきましては改めて会員のページなどで共有したいと思います。

「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴2022~」開催のお知らせ

本年9月24日(土)、観世能楽堂に於きまして「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴2022~」を

本年も日本伝統工芸展(於日本橋三越)の時期に合わせて、開催する運びとなりました。

3年目を迎えた本公演では、日本の総合文化とも言える「茶の湯」を中心においた演目が揃いました。

基調講演には武者小路千家の千宗屋様、それに続くシンポジウムには狂言の野村万斎様と漆芸の室瀬和美様が加わり、

続いて能の「頼政」、狂言の「通円」など茶の湯でおなじみの演目の下で、人間国宝と将来を担う有力な担い手にご登壇いただきます。

詳しくは現代の匠たち2022のホームページhttps://takumi-art.jpをご参照ください。

チケットの販売は7月15日より、チケットぴあ並びに観世能楽堂にて開始いたします。

■チケットぴあ

指定席Pコード513619

http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2221977

自由席Pコード513618

http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2221973

■観世能楽堂

インターネット販売 KANZE.net https://kanze.net/

電話販売 観世能楽堂事務所TEL.03-6274-6579

- 「郵便振替」入金 ⇒「郵送」にてお受け取り(別途発送手数料がかかります)

- 指定の引き取り期限までに「直接ご来場にてお引き換え」

(公演当日分のご予約・お引き換えは承っておりません)

※都合により、イベントの中止や内容が変更となる場合がございます。予めご承知ください。

また本公演のチラシを置いてPRにご協力くださる方を探しております。

ご協力いただける場合は枚数と送付先をお知らせください。

「現代の匠たち」に関するお問い合わせはgendai.takumi@gmail.comにお願い申し上げます。

「現代の匠たち2022」同時開催イベント『日本伝統工芸展ツアー』

『日本伝統工芸展ツアー』解説:室瀬和美先生(重要無形文化財「蒔絵」保持者)

2022年9月14日(水)〜26日(月)に日本橋三越で開催される、日本最高峰の技と美が集結した公募展「第69回日本伝統工芸展」。今までただただ「凄い!」「美しい!」と思っていた工芸作品の見どころを、人間国宝の室瀬和美先生(重要無形文化財「蒔絵」保持者)に展覧会場でイヤホンガイドを使って解説いただきます。午前は伝統工藝の粋に、午後には伝統藝能の粋に酔いしれる、そんな一日はいかがでしょうか。

・日時:9 月 24 日(土)10:30開始

・場所:日本橋三越「日本伝統工芸展」

・料金:2,000 円

・定員:20 人

・お申し込み方法 下記フォームよりお申し込みください。

「現代の匠たち2022」同時開催イベント『茶道具の拝見の仕方体験&呈茶会』

『茶道具の拝見の仕方体験&呈茶会』 高話 裏千家茶道教授 北見宗幸先生

人間国宝の先生方の美術工芸品でもある茶道具を、手に取って拝見できる貴重な機会です。緑の庭園に佇む静かな茶室で一服のお茶と共に、道具を拝見する所作と心得を学びながら、茶道経験の有無を問わず、道具を見る楽しさを感じて頂けます。

・日時:9/19(月、祝日) 1席目13:00~、2席目14:00~、3席目(着物で参加の回)15:00~

9/20(火) 1 席目18:00~、2席目19:30~

・場所:茶道会館

・料金:3000 円

・定員:各回 10 人

・お申し込み方法 下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/AD8bpmZ2WADQRq8LA

※都合により、イベントの中止や内容が変更となる場合がございます。予めご承知ください。

ウクライナに関する緊急声明 2022.3.6

われわれはロシア軍によるウクライナ侵攻を厳しく糾弾し、無条件早期撤退を求める3月2日の国連総会決議を全面的に支持する。

われわれは日本の伝統工藝・伝統藝能の振興と未来への継承を支援する団体である。しかし政治や経済の支配者がその力を誤って使用したとき、平和を願う人間の国境を越えた連帯がそれを正してきた歴史を知っている。

そしてその連帯を可能にするのは、各地域の伝統文化・芸術が育てる良心と共感力であることを知っている。

77年前すべての国家が以下文章に同意した。

「戦争は心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」

「政府の政治的及び経済的取極のみに基づく平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない」(ユネスコ憲章前文 1945年11月)

われわれはウクライナとロシアのすべての文化人・アーチストへの連帯を表明し、文化・芸術を愛する全世界の市民と文化藝術団体に団結を呼びかける。ロシアにおいて軍事侵攻に反対し、攻撃命令を拒否した者の良心は永遠にその勇気を讃えられるであろう。

平和のために、あらゆる立場を超えて団結することができる叡智と勇気こそが、人間の最大の誇りである。

Statement in support of Ukraine March 6, 2022

TAKUMI-Art du Japon

We, the members of the TAKUMI-Art du Japon, declare that we are united in our condemnation of Russia's military invasion of Ukraine. We call for an immediate and unconditional withdrawal from its territory. We fully support the United Nations General Assembly Resolution of March 2.

Our Association was established to support Japanese traditional crafts and the performing arts and to ensure their preservation. We recognize that throughout history the solidarity of peace-loving people across borders has rectified the misuses of power executed by political and economic leaders.

We wish to emphasize how goodwill and compassion generated in the creation of traditional cultures and the arts in each region help to promote solidarity.

Seventy-seven years ago, all the states on this planet agreed:

“That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed, and

“That a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind ¹.”

We declare that we stand by all the peace-loving intellectuals and artists of Ukraine and Russia and call for citizens and cultural organizations worldwide to stand united. The goodwill and courage of those in Russia who opposed this military invasion and rejected combat orders will forever be praised.

The wisdom and courage that enables solidarity to overcome opposition and to unite for peace is an important foundation of human good that we are most proud of.

¹ Constitution of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), adopted on 16 November 1945.

Déclaration urgente sur l’Ukraine 6 mars 2022

Association TAKUMI Art du Japon

Nous condamnons fermement l’invasion de l’Ukraine par les forces militaires russes et soutenons entièrement la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 2 mars qui « exige que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ».

Nous sommes une association œuvrant pour la promotion des Arts du Spectacle et de l’Artisanat traditionnels japonais ainsi que pour leur transmission aux générations futures. Nous pouvons témoigner de l’Histoire qui a démontré que lorsqu’un dirigeant politique ou économique abuse de son pouvoir, cet abus est corrigé par la solidarité des peuples en quête de paix et transcendant les frontières.

Nous avons également pleinement conscience que cette solidarité est rendue possible par la conscience et l’empathie telles que nourries par la culture et les arts traditionnels propres à chaque pays et région.

Il y a 77 ans, les nations du monde entier ont exprimé leur accord sur le texte suivant qui affirme :

« que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, »

« qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité »

(Préambule de l’Acte Constitutif de l’UNESCO de novembre 1945)

Nous exprimons notre solidarité à tous les artistes et acteurs culturels se trouvant en Ukraine et en Russie et invitons tous les citoyens et organisations culturelles et artistiques du monde aimant la culture et l’art à s’unir. En Russie, la conscience de ceux qui se sont opposés à l’invasion militaire et qui ont refusé l’ordre d’attaquer verra ce courage honoré pour toujours.

La sagesse et le courage de pouvoir s’unir pour la paix en surmontant les clivages qui nous divisent constituent la plus haute fierté de l’Humanité.

2022年第1回対談イベントのご案内【ゲスト:生駒芳子様】

近藤よりみなさまへ

寒気のきびしい日が続いていますが、お変わりありませんか。

年明けの匠2020対談シリーズ第一回会合は、下記のごとく会場とZoomの併用(いわゆるハイブリッド)で行います。

【但し、①コロナの感染状況が極度に悪化した場合その他、国や都からの要請があった場合などはオンラインのみに切り替える可能性があること、および

②会場で行う場合も、ご参加頂く場合の万全の感染予防対策(マスク着用、手指の消毒、検温、体調管理など)をお願いすることを申し添えます。】

今回のゲストは、ファッションジャーナリストで、かつアートプロデューサーとして世界的にご活躍中の生駒芳子さんです。フランスのVOGUEやELLEの副編集長、「マリ・クレール」の編集長を務める中で、ある日日本の伝統工藝に出会い、その魅力に惹かれて2016年より伝統工芸をベースにしたファッションとジュエリーのブランド「HIRUME」を立ち上げて世界との交流を深め、その実績により国内外のさまざまな政府の審議会委員や組織の理事を務めておられます。

今回の対談では、現代の社会潮流の中で、日本の伝統工藝のどこに価値があり、それをどのようにすれば世界に広めていくことができるかにつき、経験に基づいたお話しと提言をお聞きするつもりです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【今後の対談予定】

1月21日(金) 森万里子さん(現代アーティスト)<CVJと共催>ーオンライン

2月25日(金) 長谷川祐子さん(金沢21世紀美術館館長)<CVJと共催>ーハイブリ

ッド

3月23日(水) コシノジュンコさん(デザイナー)ーハイブリッド

3月30日(水) 小西利行さん(POOL inc. Founder)<CVJと共催>ーオンライン

4月 8日(金) 小山薫堂さん(プロデューサー)<CVJと共催>ーハイブリッド

5月12日(木) 江上越さん(現代アーティスト)ーハイブリッド

どうぞよいお年をお迎え下さいますようお祈りいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記

対談ゲスト:生駒芳子氏(ファッションジャーナリスト、アート・プロデューサー)

テーマ(仮):私と伝統工藝 ~匠の魅力との出会い~」

日時:2022年1月18日(火)

17:30(開場)

18:00~18:30 お弁当提供(事前申し込み制)

18:30~20:00 対談イベント

場所:アークヒルズクラブ クラブルーム

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル イーストウィング 37階)

定員:原則30名まで(ソーシャル・ディスタンシング確保のため)

会費:会場(弁当付き)一般8,000円、「匠」会員7,000円 「匠」学生会員 3,000円

(弁当なし)一般5,000円 「匠」会員4,000円 「匠」学生会員 500円

オンライン 一般4,000円 「匠」会員2,000円

「匠」学生会員 500円

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがあります。

(3)参加のお申し込みは、下記①か②をお選びください。いずれの場合も、

・お名前の前に「01」とご入力の上お振込み下さい。

・お申し込みは以下のいずれかを銘記して下さい。

Aー会場(弁当つき)

Bー会場(弁当なし)

Zーオンライン

・1月15日までにお振込みください。

①下記フォームに必要事項を入力

https://forms.gle/jZ3WfAmWtLvXQ7WP6

お申込み方法②takumi.japon@gmail.com宛に、お名前と参加形式、ZoomのURLをお送りするメールアドレスを明記の上メールをお願いいたします。

・お振込先:一般社団法人TAKUMI Art du Japon(タクミアールデュジャポン)

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金口座 0876978

*お振込の際、大変お手数ではございますがお振込者のお名前の前に「01」とご入力いただけますと大変助かります。

(4)新規に匠の会員となることをご希望の方は、HPの「contact us」から入会希望の旨ご連絡と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)と参加費とを同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。(個人会員会費・年5,000円。12月31日まで有効)

(5) <会場での対面方式での参加申し込み及び参加費のお支払い手続きについて>

コロナ禍における密状態を避けるため、参加費は原則として、事前の振込方式とさせていただきます。

(6)会場の都合もございますので、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられます。

(7)<オンライン配信につきまして>

・毎回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。

もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.com、もしくは090-9640-2024)までご連絡ください。

・なお万が一お振込み頂いたにも拘わらず、配信がうまくいかなかった場合には、後日アーカイブ配信をさせて頂きます。右ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

*******************************************

一般社団法人 TAKUMI Art du Japon

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1

オランダヒルズ森タワーRoP1004号室

TEL:03-6318-5950

E-mail :takumi.japon@gmail.com

ホームページ:https://www.takumi-artdujapon.jp

*******************************************

2022年CVJ共催第4回対談イベントのご案内【ゲスト:森万里子様】

一般社団法人「匠」(TAKUMI-Art du Japon)と一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン(CVJ)共催による対談シリーズ「現代アートの匠たち~その魅力を探る~」の第四回会合を下記にて行いますのでご案内致します。

(本対談シリーズは、「匠」が2018年以来毎月行ってきた対談(主として日本の伝統文化や思想などをテーマとするもの)に加え、2021年10月より新たにCVJとの共催により始めたもので、現代アートの魅力を掘り下げてお伝えすることで、日本の文化の幅の広さと奥行きの深さを感じて頂くことを目的とするものです)。

記

対談ゲスト:森万里子さん(現代アーティスト)

森万里子さんは現在ニューヨークを拠点に活動をされており、国際的な評価を得ている現代アーティストの一人です。伝統的な日本文化や古代史を参照しながら、最新のテクノロジーを用いて大規模なインスタレーション作品を世界中で発表されています。

森さんには初期の作品からリオ2016年オリンピック・パラリンピックで制作した作品等、最新のプロジェクトもご紹介いただきながらお話し頂く予定です。

略歴:

ニューヨーク在住。主な受賞歴に、1997年第47回ヴェネチア・ビエンナーレ優秀賞、2014年ロンドン芸術大学より名誉フェロー授与。主な個展はロンドンのロイヤルアカデミー、ポンピドゥー・センター、東京都現代美術館、ブレゲンツ美術館、プラダ財団などで開催。他にもイスタンブール、シドニー、上海、サンパウロ、シンガポールなどの主要なビエンナーレに出展。主な作品収蔵先は、ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館、ルイ・ヴィトン財団、公益財団法人福武財団など。

ホスト:近藤誠一(「匠」代表理事)

井上智治(カルチャー・ヴィジョン・ジャパン代表理事)

テーマ:「アートで世界をつなぐ~日本の伝統とテクノロジー~」

日 時:2022年1月21日(金)18:30~20:00

ツール:オンライン(Zoom)

会費:一般4,000円、「匠」会員2,000円

「匠」学生会員 500円

お申込み:

お申し込み方法①下記フォームに必要事項を入力の上、口座に参加会費を1月18日までにお振込みください。

https://forms.gle/Fmbu4iY7Mbxj47JXA

お申し込み方法②takumi.japon@gmail.comに、お名前とZoomのURLをお送りするメールアドレスを明記の上メールをお願いいたします。口座に参加会費を1月18日までにお振込みください。

お振込先:一般社団法人TAKUMI Art du Japon(タクミアールデュジャポ

ン)

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金口座 0876978

*お振込の際、大変お手数ではございますがお振込者のお名前の前に「04」とご入力

いただけますと大変助かります。

注:

(1)新規に匠の会員となることをご希望の方は、HPの「contact us」から入会希望の旨ご連絡と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(2)<オンライン配信につきまして>

オンラインのURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

一般財団法人 カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

*******************************************

一般社団法人 TAKUMI Art du Japon

事務局 飯間美幸

直通 090-9640-2024

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1

オランダヒルズ森タワーRoP1004号室

TEL:03-6318-5950

FAX:03-3431-1477

E-mail :takumi.japon@gmail.com

ホームページ:https://www.takumi-artdujapon.jp/

*******************************************

2021年第12回対談イベントのご案内【ゲスト:斎藤幸平様】

近藤よりみなさまへ

匠対談シリーズ2021年第12回会合は、

(1)私が会長を務める「地球システム・倫理学会」との共催で、

(2)オンライン(Zoom)のみにて行います。

(3)時間帯が通常と異なり、16:00~18:00となりますのでご注意下さい。

今回のゲストは、いま話題の近著『人新生の『資本論』」の著者齋藤幸平大阪市立大学大学院経済研究科准教授です。

齋藤先生は、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程を修了し、博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。同書では気候変動を止めるには、資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならず、その答えはマルクスが晩年にたどり着いた思想である「脱成長コミュニズム」しかないと主張しておられ、賛否両論を巻き起こしています。

折しも中国が第三の「歴史決議」によって「21世紀のマルクス主義」を唱える中、齋藤先生には、資本主義の下では何故気候変動問題を解決できないのか、そして脱成長コミュニズムを導入し機能させるには何が必要か、それは日本人にとって有利なのか不利なのかなどにつきお話を頂きたいと思っております。

対談ゲスト:斎藤幸平准教授(大阪市立大学大学院経済研究科)

テーマ:脱成長経済社会は可能か

日時:2021年12月18日(土)

16:00~18:00

会費:一般4,000円 「匠」会員2,000円

「匠」学生会員 500円

お申込み:

①下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/xn3v4aZd7E9YozGb9

②メールの場合:お申し込みはこのメールにご返信頂くかたちで行って下さい。

お申込み後、「お申込み完了メール」をお届けします。

(2)参加費:

上記「お申込み完了メール」お受け取り後、同メール記載の当法人口座に、お名前の前に「12」とご入力の上、12月15日(水曜日)までに該当金額をお振込み下さい。

注:(1)なお来年より新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)のお振込みをお願い致します。

(2)<オンライン配信につきまして>

今回のURLにつきましては、前日15:00に1回、当日15:00に1回お送りいたします。もし、前日15:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下

さい。

2021年第2回CVJ共催対談イベントのご案内【ゲスト:齋藤精一様】

皆様

この10月より開始した、一般社団法人「匠」(TAKUMI-Art du Japon)と一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン(CVJ)共催による対談シリーズ「現代アートの匠たち~その魅力を探る~」の第三回会合をご案内します。

(これは「匠」が2018年以来毎月行ってきた対談(主として日本の伝統文化や思想などをテーマとするもの)の流れの一部ではありますが、CVJ との共催により、その現代アートにおける専門性を生かしたものとして行うものです。クールジャパンに代表される現代のアートの魅力を掘り下げてお伝えすることで、日本の文化の幅の広さと奥行きの深さを感じて頂くことを目的とするものです)。

今回はクリエイター齋藤精一氏をお招きし、オンライン(Zoom)のみで行います。

齋藤氏には、各地で行われた芸術祭など最近のプロジェクトについて触れながら、デジタル化に拍車がかかる中、現代のアートはどこへ向かっているのか、リアルとバーチャルの関係はどうなるのか、そしてそれは人間が人間らしく生きていく上でどのような意味を持つのかなどにつきお話し頂く予定です。

記

対談ゲスト:齋藤精一氏(クリエイター)

1975年生まれ。コロンビア大学で建築デザインを学び、ニューヨークで活動を開始。クリエイター集団株式会社ライゾマティクス(現在の名前は株式会社アブストラクトエンジン)を設立。先鋭的なメディアアート作品や、現在開催中の奈良県奥大和での芸術祭(「MIND TRAIL奥大和 心のなかの美術館」)のプロデューサーなど多方面で活躍中。2025年大阪・関西万博People's Living lab クリエイター。

ホスト:近藤誠一(「匠」代表理事)

井上智治(カルチャー・ヴィジョン・ジャパン代表理事)

テーマ:これからのあるべき表現ー文化と経済の関係

日 時:2021年12月6日(月)19:00~20:30

ツール:オンライン(Zoom)

会費:一般4,000円、「匠」会員2,000円

学生会員 500円

お申込み:

①下記フォームに必要事項を入力してください。後日お申し込み完了メールをお送りいたします。

https://forms.gle/Utj3sDwh2XU1T64x5

②このメールに返信する形で、お名前とZoomのURLをお送りするメールアドレスを明記の上メールをお願いいたします。

お問い合わせ先 TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に11月26日(金曜日)までにお名前の前に「03」とご入力の上にお振込み下さい。

(2)また新規に匠の会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(3)<オンライン配信につきまして>

オンラインのURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

一般財団法人 カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

2021年第2回CVJ共催対談イベントのご案内【ゲスト:田根剛様】

皆様

この10月より、一般社団法人「匠」(TAKUMI-Art du Japon)と、一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン(CVJ)は、共催により対談シリーズ「現代アートの匠たち~その魅力を探る~」開始いたしました。

これは「匠」が2018年以来毎月行ってきた対談(主として日本の伝統文化や思想などをテーマとするもの)の流れの一部ではありますが、CVJ との共催により、その現代アートにおける専門性を生かしたものとして行うものです。クールジャパンに代表される現代のアートの魅力を掘り下げてお伝えすることで、日本の文化の幅の広さと奥行きの深さを感じて頂くことを目的とするものです。

原則として当面、月に1~2度の頻度で行っていく予定です。

第一回は彫刻家の名和晃平氏をお招き致しました(10月15日)。

次回は下記のごとく、フランス・パリを拠点に世界的活躍をしておられる建築家の田根剛さんをお招きします。

対談の形式は、パリと繋いだオンライン(Zoom)です。

田根氏には、最近のプロジェクトについて触れながら、現代のアートはどこへ向かっているのか、建築界は自らが概念化した「モダニズム」のコンセプトから脱して、いまどの方向に向かっているのかについてお話し頂く予定です。

記

対談ゲスト:田根剛氏(建築家)

1979年生まれ。Atelier Tsuyoshi Tane Architects を設立し、日欧を中心に活躍中。最近の話題作に『エストニア国立博物館』や『新国立競技場・古墳スタジアム(案)』などのコンセプトの根底には、土地の記憶がもつ叡智が「未来をつくる原動力」であるとの信念がある。

ホスト:近藤誠一(「匠」代表理事)

井上智治(カルチャー・ヴィジョン・ジャパン代表理事)

テーマ:記憶が未来を創造する

日 時:2021年11月29日(月)18:30~20:00

ツール:オンライン(Zoom)

会費:一般4,000円、「匠」会員2,000円

学生 500円

お申込み:

①下記フォームに必要事項を入力してください。後日お申し込み完了メールをお送りいたします。

https://forms.gle/k44bdEnqWJTrX7WM7

②このメールに返信する形で、お名前とZoomのURLをお送りするメールアドレスを明記の上メールをお願いいたします。

お問い合わせ先 TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に11月26日(金曜日)までにお名前の前に「02」とご入力の上にお振込み下さい。

(2)また新規に匠の会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(3)<オンライン配信につきまして>

オンラインのURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

一般財団法人 カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

2021年第11回対談イベントのご案内【ゲスト:細尾真考様】

近藤よりみなさまへ

匠対談シリーズ2021年第11回会合は、下記のごとく会場とZoomの併用(いわゆるハイブリッド方式)で行います。

但し①コロナの感染状況が極度に悪化した場合などはオンラインのみに切り替える可能性があること、および

②会場で行う場合も、参加頂く場合の万全の感染予防対策(マスク着用、手指の消毒、体調管理など)をお願いすることを申し添えます。

今回のゲストは、著名な若手西陣織の細尾真孝氏です。

細尾氏は、株式会社細尾代表取締役社長で、フィレンツェ留学後2008年に細尾に入社し、西陣織の技術を生かした革新的なテキスタイルを世界に展開し、ディオール、シャネル、エルメスなどのラグジャリーブランドや、リッツカールトン・ホテルなどにも納めるなど、日本の伝統工藝の名を世界に広げられました。

細尾社長には、最近出版された『日本の美意識で世界初に挑む』をテーマに、日本の伝統工芸の魅力のどこに注目し、世界に通用させるためには如何なる戦略が必要か、運をつかむにはどうしたらよいかなどにつき、ご自身の成功・失敗談をベースにお話を頂きたいと思っております。

対談ゲスト:細尾真孝氏(株式会社細尾代表取締役社長)

テーマ:日本の美意識で世界に挑む

日時:2021年11月5日(金)

18:00~18:30 席にてお弁当

18:30~20:00 対談(開場17:30)

場所:アークヒルズクラブ クラブルーム

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル イーストウ

ィング 37階)

定員:原則30名まで(ソーシャル・ディスタンシング確保のため)

会費:会場(弁当付き)一般8,000円、「匠」会員7,000円

学生3,000円

(弁当なし)一般5,000円 「匠」会員4,000円

学生500円

オンライン 一般4,000円 「匠」会員2,000円

学生 500円

(1)お申込み:①下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/5iCsEvbkNFh68iMd7

②メールの場合:お申し込みはこのメールにご返信頂くかたちで、以下のいずれかを銘記して行って下さい。

Aー会場(弁当つき)

Bー会場(弁当なし)

Zーオンライン

お申込み後、「お申込み完了メール」をお届けします。

(2)参加費:

上記「お申込み完了メール」お受け取り後、同メール記載の当法人口座に、お名前の前に「11」とご入力の上、11月2日(火曜日)までに該当金額をお振込み下さい。

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、手指のアルコール消毒、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがございます。

(3) <会場での対面方式ご参加に当たっての参加費のお支払い手続きについて>

会場における対面方式でのご参加の際、従来は参加費を当日会場受付において現金にてお支払い頂いておりましたが、コロナ禍における密状態を避けるため、すべて事前の振込手続き方式に変更させていただきます。なお上記(2)の会場の人数制限のため、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられますので、お振込手続きはお申込みと同時ではなく、「お申込み完了メール」をご確認いただいた上で行って頂きますようお願い申し上げます。

(4)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5)<オンライン配信につきまして>

今回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下

さい

2021年第1回CVJ共催対談イベントのご案内【ゲスト:名和晃平様】

皆様

このたび一般社団法人「匠」(TAKUMI-Art du Japon)と、一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン(CVJ)は共催にて、対談シリーズ「現代アートの匠たち~その魅力を探る~」を開催することになりました。

これは「匠」が2018年以来毎月行ってきた対談(主として日本の伝統文化や思想などをテーマとするもの)の流れの一部ではありますが、CVJ との共催により、その現代アートにおける専門性を生かしたものとして行うものです。クールジャパンに代表される現代のアートの魅力を掘り下げてお伝えすることで、日本の文化の幅の広さと奥行きの深さを感じて頂くことを目的とするものです。

原則として当面、月に1~2度の頻度で行っていく予定です。

第一回は下記の如く、現代を代表する彫刻家の名和晃平氏をお招きします。

対談の形式は、これまでの「匠」による対談同様、原則として会場(アークヒルズクラブ)における対面と、Zoomによる配信を兼ねた、いわゆるハイブリッド方式で行います。またご来場の方々には、ご希望に応じ対談開始前にお弁当を用意致します。

注:但し①コロナの感染状況が極度に悪化した場合などはオンラインのみに切り替える可能性があること、および

②会場で行う場合も、参加頂く方々の万全の感染予防対策(マスク着用、手指の消毒、体調管理など)をお願いすることを申し添えます。

名和氏には、最近のプロジェクトについて触れながら、現代アートの最先端に現れる日本文化の伝統と革新についてお話し頂く予定です。

記

対談ゲスト:名和晃平氏(彫刻家/Sandwich Inc.主宰/京都芸術大学教授)

1975年生まれ。京都を拠点に活動。2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2009年「Sandwich」を創設。セル(細胞・粒)という概念を機軸として、彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性がひらかれてくるような知覚体験を生み出してきた。近年では、アートパビリオン「洸庭」など、建築のプロジェクトも手がける。2015年以降、ベルギーの振付家/ダンサーのダミアン・ジャレとの協働によるパフォーマンス作品「VESSEL」を国内外で公演中。2018年にフランス・ルーヴル美術館 ピラミッド内にて彫刻作品“Throne” を特別展示。

ホスト:近藤誠一(「匠」代表理事)

井上智治(カルチャー・ヴィジョン・ジャパン代表理事)

テーマ: 未定

日時:2021年10月15日(金)

18:00~ お弁当

18:30~20:00 対談(開場 17:30)

場所:アークヒルズクラブ クラブルーム

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル イーストウ

ィング 37階)

定員:原則30名まで(ソーシャル・ディスタンシング確保のため)

会費:会場(弁当付き)一般8,000円、「匠」会員7,000円

学生3,000円

(弁当なし)一般5,000円 「匠」会員4,000円

学生500円

オンライン 一般4,000円 「匠」会員2,000円

学生 500円

お申込み:

①下記フォームに必要事項を入力してください。後日お申し込み完了メールをお送りいたします。

https://forms.gle/iqUzECRbg6GNss1k9

②このメールに返信する形で、お名前を明記の上メールをお願いいたします。

お問い合わせ先 TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがあります。

(3)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に10月13日(水曜日)までにお名前の前に「01」とご入力の上にお振込み下さい。

(4)また新規に匠の会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5) <会場での対面方式での参加申し込み及び参加費のお支払い手続きについて>

コロナ禍における密状態を避けるため、会場の受付手続きにつきましては、従前の参加費を当日現金でいただく方式から事前の振込手続き方式に変更させていただきます。まずは会場での対面方式での参加のお申し込みをいただきまして、その後、当方より振込手続きのご案内をさせていただきます。会場の都合もございますので、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられます。お申し込みと同時の振込手続きはされませんようお願い申し上げます。

(6)<オンライン配信につきまして>

オンラインのURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

一般財団法人 カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

*******************************************

一般社団法人 TAKUMI Art du Japon

事務局 飯間美幸

直通 090-9640-2024

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1

オランダヒルズ森タワーRoP1004号室

TEL:03-6318-5950

E-mail :takumi.japon@gmail.com

ホームページ:https://www.takumi-artdujapon.jp/

特別イヴェント「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴2021~」ご案内

一般社団法人「匠」(TAKUMI-Art du Japon)は、昨年に続き、日本の伝統工藝と伝統藝能の魅力を総合的に表す特別イベント「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴2021~」を行います。

日時:2021年9月25日(土)15:30開演(15:00開場)

場所:観世能楽堂(GINZA SIX地下3階)<詳細は添付のチラシをご参照下さい>

チケット購入方法:チラシ裏面をご覧ください。

古代より積み上げてきた日本の精神性を<もの>と身体表現に具現した結晶を、人間国宝を中心とした現代の匠たちによってみなさまにお届けする特別の催しで、昨年もご参加いただいた方々からご好評をいただきました。

コロナ禍という大きな制約の中でも、伝統に込められた精神の現代性を確認し、未来につなげていくイベントを欠かすことはできません。是非積極的にご参加の上、日本人としてのアイデンティティー再確認に役立てて下さい。

一般社団法人 TAKUMK-Art du Japon 代表理事 近藤誠一

2021年第10回対談イベントのご案内【ゲスト:中村桂子様】

匠対談シリーズ2021年第10回会合は、下記のごとく会場とZoomの併用(いわゆるハイブリッド方式)で行います。

但し①コロナの感染状況が極度に悪化した場合などはオンラインのみに切り替える可能性があること、および

②会場で行う場合も、参加頂く場合の万全の感染予防対策(マスク着用、手指の消毒、体調管理など)をお願いすることを申し添えます。

今回のゲストは、著名な生物学者中村桂子先生です。

中村桂子先生は、東京大学理学部化学科ご卒業、同大学院生物科学博士課程修了、理学博士となられ、生命科学のご研究を続けてこられました。とくにこれまでの西洋型の自然科学(生物学)では解き得ない「生命」につき「生命誌」という独自の理論を打ち立てられました。

中村先生には、「生命誌:世界観の探索ー生命から機械、そして生命へ」というテーマの下、「生きもの」の本質に迫るお話をお聞きしたいと思っております。

対談ゲスト:中村桂子先生(JT生命誌研究館名誉館長)

テーマ:生命誌:世界観の探索ー生命から機械、そして生命へ

日時:2021年9月28日(火)

18:00~18:30 席にてお弁当

18:30~20:00 対談(開場17:30)

場所:アークヒルズクラブ クラブルーム

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル イーストウ

ィング 37階)

定員:原則30名まで(ソーシャル・ディスタンシング確保のため)

会費:会場(弁当付き)一般8,000円、「匠」会員7,000円

学生3,000円

(弁当なし)一般5,000円 「匠」会員4,000円

学生500円

オンライン 一般4,000円 「匠」会員2,000円

学生 500円

(1)お申込み:

①お申し込みはこのメールにご返信頂くかたちで、以下のいずれかを銘記して行って下さい。

Aー会場(弁当つき)

Bー会場(弁当なし)

Zーオンライン

②お申込み後、「お申込み完了メール」をお届けします。

(2)参加費:

上記「お申込み完了メール」お受け取り後、同メール記載の当法人口座に、お名前の前に「10」とご入力の上、9月24日(金曜日)までに該当金額をお振込み下さい。

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、手指のアルコール消毒、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがございます。

(3) <会場での対面方式ご参加に当たっての参加費のお支払い手続きについて>

会場における対面方式でのご参加の際、従来は参加費を当日会場受付において現金にてお支払い頂いておりましたが、コロナ禍における密状態を避けるため、すべて事前の振込手続き方式に変更させていただきます。なお上記(2)の会場の人数制限のため、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられますので、お振込手続きはお申込みと同時ではなく、「お申込み完了メール」をご確認いただいた上で行って頂きますようお願い申し上げます。

(4)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5)<オンライン配信につきまして>

今回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下さい。

2021年第9回対談イベントのご案内【ゲスト:茂木健一郎様】

夏休み明けの匠対談シリーズ2021年第9回会合は、下記のごとく会場とZoomの併用(いわゆるハイブリッド)で行います。

但し①コロナの感染状況が極度に悪化した場合などはオンラインのみに切り替える可能性があること、および

②会場で行う場合も、参加頂く場合の万全の感染予防対策(マスク着用、手指の消毒、体調管理など)をお願いすることを申し添えます。

今回のゲストは、著名な脳科学者茂木健一郎氏です。正式テーマやチラシはデータが揃い次第追送させて頂きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また第10回対談は、9月28日(火)18:30生物学者で「生命誌」で知られる中村桂子先生にお願いしております。ご案内状は追って送付させて頂きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

茂木氏は、現代を代表する脳科学者。1962年生まれ、東京大学理学部、法学部卒業。同大学大学院理学系研究科を経て理学博士。「クオリア」(感覚のもつ質感)を基に「意識」を研究し、文芸評論、美術評論などの幅広い分野で活躍。『脳と仮想』(2005)で第4回小林秀雄賞、『今、ここからすべての場所へ』(2009)で第12回桑原武夫学芸賞受賞。最近では『クオリアと人工意識』(2020)や『IKIGAI 日本人だけの長く幸せな人生を送る秘訣』(2018 英語で書かれ、28言語に翻訳)が話題作となった。

茂木氏には、意識・知性とは何か、それはコピーできるか、AI(人工知能)に「意識」は生まれるか、そして日本人論など、最新の話題につきお話し頂くつもりです。

対談ゲスト:茂木健一郎氏(脳科学者)

テーマ(仮):こころとは何かーこころをもったAIはできるか

日時:2021年9月14日(火)18:30~20:00

*お弁当は18:00~18:30

(開場 18:00)

場所:アークヒルズクラブ クラブルーム

(東京都港区赤坂1丁目12-32 アーク森ビル イーストウ

ィング 37階)

定員:原則30名まで(ソーシャル・ディスタンシング確保のため)

会費:会場(弁当付き)一般8,000円、「匠」会員7,000円

学生3,000円

(弁当なし)一般5,000円 「匠」会員4,000円

学生500円

オンライン 一般4,000円 「匠」会員2,000円

学生 500円

お申込み:お申し込みは以下のいずれかを銘記して下さい。

Aー会場(弁当つき)

Bー会場(弁当なし)

Zーオンライン

注: 注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがあります。

(3)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に9月10日(金曜日)までにお名前の前に「09」とご入力の上にお振込み下さい。

(4)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5) <会場での対面方式での参加申し込み及び参加費のお支払い手続きについて>

コロナ禍における密状態を避けるため、会場の受付手続きにつきましては、従前の参加費を当日現金でいただく方式から事前の振込手続き方式に変更させていただきます。まずは会場での対面方式での参加のお申し込みをいただきまして、その後、当方より振込手続きのご案内をさせていただきます。会場の都合もございますので、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられます。お申し込みと同時の振込手続きはされませんようお願い申し上げます。

(6)<オンライン配信につきまして>

今回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:00に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下

さい。

2021年第8回対談イベントのご案内【ゲスト:平松礼二様】

第8回会合も、下記の如く同様のハイブリッドで予定しております。

もちろんコロナへの感染防止のためには、私ども主催者側はもちろんのこと、ご参加頂く方々におかれましても、マスクや体調の管理等十二分のご注意をお願い致します。

日本の美術は、19世紀フランスの印象派に端を発するいわゆる「ジャポニズム」によって広く海外にしられるようになりました。

そしてその魅力はわれわれ日本人以上に海外で評価されており、2018年にパリで「ジャポニズム2018」という一大イベントが開催されたことは記憶に新しいところです。

そこで今回は、日本の影響を最も強く受けたクロード・モネの睡蓮シリーズに魅せられてスケールの大きな睡蓮の作品をつくられ、パリで高く評価され、先日在京フランス大使館で、フランスのレジオン・ドヌール勲章を授与された日本画家の平松礼二先生おお招きしております。

・テーマは「日本の美ーその普遍性を探る(仮)」です。

・ご参加の方からは事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送り下さい。

* * *

記

対談:ゲスト 平松礼二先生(日本画家)

テーマ:日本の美ーその普遍性を探る(仮)

日時:2021年7月6日(火)18:30~20:00

(開場 18:00)

場所:アークヒルズクラブ

方式:A会場での対面方式

定員ー原則30名まで

会費:一般5,000円、

TAKUMI-Art du Japon 会員 4,000円

Bオンライン参加(Zoom)

会費:一般 4,000円、

TAKUMI-Art du Japon会員 2,000円

学生会員 500円

お申込み:お申し込みは以下のいずれであるかを明記して下さい。

A:対面方式(アークヒルズクラブ)

B:オンライン

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応をお願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の30名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがあります。

(3)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に7月4日(月曜日)までにお名前の前に「08」とご入力の上にお振込み下さい。

(4)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5) <会場での対面方式での参加申し込み及び参加費のお支払い手続きについて>

コロナ禍における密状態を避けるため、会場の受付手続きにつきましては、従前の参加費を当日現金でいただく方式から事前の振込手続き方式に変更させていただきます。まずは会場での対面方式での参加のお申し込みをいただきまして、その後、当方より振込手続きのご案内をさせていただきます。会場の都合もございますので、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられます。お申し込みと同時の振込手続きはされませんようお願い申し上げます。

(6)<オンライン配信につきまして>

今回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:30に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下

さい。

2021年第7回対談イベントのご案内【ゲスト:観世清和様】

-久々の会場での対面で-

匠対談シリーズ2021第7回会合は、下記のごとく6月25日(金)に、銀座の観世能楽堂にて二十六世観世宗家の観世清和先生のご登壇を得て行います。

この対談シリーズは昨年2月の対面会合を最後に、オンラインにて行って参りましたが、次回は久しぶりに会場における対面で行うことになります。

コロナの勢いはまだまだ予断を許しませんが、コロナ禍で長い期間を種々の制約の中で過ごすことで対面の大切さを感じている方々が多い中、観世ご宗家の力強いご支援の下で、また観世能楽堂という宗家との対談を行う上ではこの上ない会場において対談を実施できることになりました。

もちろんコロナへの感染防止のためには、私ども主催者側はもちろんのこと、ご参加頂く方々におかれましても、マスクや体調の管理等十二分のご注意をお願い致します。

更にオンライン化で広がった遠方(海外、関西など)よりのご参加の可能性を継続するために、また安全のために引き続き会場に足をお運びになるのを差し控えられる方々のために、並行してオンライン(Zoom)の配信も致します。いわゆる「ハイブリッド」方式となります。

日本の伝統藝能は過去、戦争、感染症、西欧化の波など幾多の困難に立ち向かいながら、さまざまな工夫を重ねて今日まで生き延び、発展してきました。その代表例である能楽が、現在のコロナ危機にどのように対応し、そこから何が生まれてくるのか・・・は私たちにとって尽きない魅力です。ご宗家には、演劇論のみならず人生訓としても数々の名言を残した世阿弥についてじっくりとお話頂くとともに、誰もがパンデミックに苦しむいま、この問いにお答えいただきたいと思っております。

・テーマは「能の魅力~伝統を未来へ~」です。

・ご参加の方からは事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送り下さい。

* * *

記

対談:ゲスト 観世清和先生(二十六世観世宗家)

テーマ:能の魅力~伝統を未来へ~

日時:2021年6月25日(金)19:00~20:30

(開場 18:00)

場所:観世能楽堂(銀座SIX)

方式:A会場での対面方式

定員ー原則50名まで

会費:一般10,000円、

TAKUMI-Art du Japon 会員 8,000円

Bオンライン参加(Zoom)

会費:一般 4,000円、

TAKUMI-Art du Japon会員 2,000円

学生会員 500円

お申込み:お申し込みは以下のいずれであるかを明記して下さい。

A:対面方式(観世能楽堂)

B:オンライン

注:(1)対面でご参加の場合は、マスク着用、ご自身のご健康のチェック(検温)等感染予防に最大限のご留意とご対応を お願い申し上げます。

(2)対面のご希望者が定員の50名を超える場合は、オンライン参加をお願いすることがあります。

(3)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に6月24日(木曜日)までにお名前 の前に「07」とご入力の上にお振込み下さい。

(4)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

(5) <会場での対面方式での参加申し込み及び参加費のお支払い手続きについて>

コロナ禍における密状態を避けるため、会場の受付手続きにつきましては、従前の参加費を当日現金でいただく方式から事前の振込手続き方式に変更させていただきます。まずは会場での対面方式での参加のお申し込みをいただきまして、その後、当方より振込手続きのご案内をさせていただきます。会場の都合もございますので、対面式のお申し込みをいただきましてもご要望に沿えないことも考えられます。お申し込みと同時の振込手続きはされませんようお願い申し上げます。

(6)<オンライン配信につきまして>

今回、TAKUMI art du japonとしては初めての対談イベントの同時中継(いわゆるハイブリット)となります。今回のURLにつきましては、前日18:00に1回、当日18:30に1回お送りいたします。もし、前日18:00にメールが届かない場合には、当日できるだけお早めに飯間(takumi.japon@gmail.comもしくは090-9640-2024)までご連絡ください。万が一、配信がうまくいかなかった場合には、後日のアーカイブ配信となります。ご了承の上、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、お名前・メールアドレス・電話番号をお知らせ下さい。

2021年第6回対談イベントのご案内【ゲスト:池坊専好様】

匠対談シリーズ2021第6回会合は、下記のごとく5月27日、華道池坊家次期家元の池坊専好さんをお迎えして行います。

元々は中国から伝わった華道ですが、日本においてそれが芸術の域にまで高められ、遂には世界に広がりました。その背景には何があるのか、如何にして「道」と呼ばれる深い精神性を得るに至ったか、コロナにより日本の華道はどのように変化していく可能性があるのかなどにつき、中国でのご経験も踏まえてお話して頂ければと思っています。

コロナ禍の先行きが読めないこと、および池坊専好さんが京都にお住まいということもあり、この会合もオンライン(Zoom)で行います。

・テーマは「花~時を超えたその美~」です。

・ご参加の方から事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送りください。

* * *

記

オンライン対談:ゲスト池坊専好様(華道池坊家次期家元)

テーマ:花~時を超えたその美~

日時:2021年5月27日(木) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

TAKUMI art du japon会員 2,000円

学生会員 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に5月24日までにお名前の前に「06」とご入力の上にお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:40名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。

2021年第5回対談イベントのご案内【ゲスト:松本幸四郎様】

匠対談シリーズ2021第5回会合にご登壇頂くのは、下記のごとく歌舞伎俳優の松本幸四郎さんです。

永く続く歌舞伎ファミリーとして現在父親の二代目松本白鷗さん、息子の七代目市川染五郎さんとともに親子三代で舞台を賑わしています。

古典作品から新作、さらにラスベガスなどでの海外公演、そしてコロナ禍をものともせず、オンライン配信の「忠臣蔵」などさまざまな企画を打ち出しておられる、最も活動的な歌舞伎俳優のひとりであり、日本舞踊松本流家元でもあります。

コロナ禍の広がりの下での自粛によって、舞台芸術が苦しい状況に陥っている中、積極的に局面打開の先頭に立つそのエネルギーはどこから来るのでしょうか。

・テーマは「歌舞伎の嗅覚と発信力」です。

・ご参加の方から事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送りください。

記

オンライン対談:ゲスト 松本幸四郎さん(歌舞伎俳優、日本舞踊松本流家元)

テーマ:歌舞伎の嗅覚と発信力

日時:2021年4月28日(水) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

会員 2,000円

学生会員 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に4月23日までにお名前の前に「05」とご入力の上にお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:40名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。

2021年第4回対談イベントのご案内【ゲスト:山極寿一先生 】

匠対談シリーズ2021第4回会合にご登壇頂くのは、下記のごとく前京都大学総長(前学術会議会長)の山極壽一先生です。

日本及び国際霊長類学会会長を務められる山極先生は、「ゴリラ博士」として人気のある人類進化論の第一人者です。

コロナ禍の広がりによって、人類の文明や文化をどう位置付けるかが改めて問われる中、ゴリラの生態から何を学ぶことができるのでしょうか。

・テーマは「人類の進化と未来を考える」です。

・ご参加の方から事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送りください。

記

オンライン対談:ゲスト 山極 壽一先生(前京都大学総長、前学術会議会長)

テーマ:人類の進化と未来を考える

日時:2021年3月18日(木) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

会員 2,000円

学生会員 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に、3月15日までにお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:40名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。

2021年第3回対談イベントのご案内【ゲスト:坂東玉三郎様 】

玉三郎さんの芸のレベルと深さ、文化芸術についての御造詣の深さは、中国、欧州を含む海外でも広く認知されており、誰も争うひとはいないでしょう。

日本の伝統文化はもとより、現代の舞台芸術からシャンソンに至るまで、誰ものこころを捉えて離さない魅力は、画面でも十分に発揮されるでしょう。Q&Aの時間もたっぷりとりますので、どうかお楽しみに。

記

オンライン対談:ゲスト 坂東玉三郎さん(日本舞踊家、歌舞伎役者)

テーマ:役者であるということ

日時:2021年2月18日(木) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

会員 2,000円

学生会員 500円

2021年第2回対談イベントのご案内【ゲスト:アレックス・カー様 】

本年2回目の対談は、日本の文化について造詣の深いガイジンのひとり、アレックス・カーさんと行います。

昨年、マーチン・コルカット先生、グレン・フクシマさん、リシャール・コラスさん、ロバート・キャンベルさんと4人の日本通で日本語が堪能な外国人の方々からお話を伺いました。

今回は、『美しき日本の残像』、『犬と鬼』、『ニッポン巡礼」などの著者で知られており、現在はたまたまタイのバンコクにおられますが、Zoom であることを利用して、対談にご登壇をお願いし、快諾して頂きました。彼とは、以前何回かテレビやシンポジウム(小池知事主催の「無電柱化推進シンポジウム」など)で一緒になったことがあります。

ゲスト:アレックス・カー様

テーマ:「日本探訪~その隠された美を求めて」

2021年第1回対談イベントのご案内【ゲスト:前田万葉 先生】

2018年初頭以来、日本人をさまざまな角度から論じてきた「匠」対談シリーズは、2021年も引き続き(当面はZoomにて)行います。

新年第一回目にご登壇頂くのは、カトリック枢機卿の前田万葉神父です。キリシタン迫害に会われたご先祖のあとを受けて神父の道を歩み始め、やがて大司教、ついには枢機卿という地位にまで登り詰められました。

日本人を論じるに当たって、宗教・信仰は欠かせない側面で、2020年12月4日の玄侑宗久先生の仏教からのお話に続き、今回はキリスト教の視点で、ポストコロナの現代社会と日本人を論じて頂きます。

オンライン対談ゲスト:前田万葉 先生( カトリック大阪教区大司教・枢機卿 )

テーマ:日本人とキリスト教〜伝来、潜伏キリシタン、そして現代の日本人の心にとって〜

2020年第8回対談イベントのご案内【ゲスト:隈研吾先生】

「文明の流れの中の日本人論」をテーマとしてきた2020年の匠対談の最後は、世界的建築家隈研吾さんです。

文化芸術と科学技術の双方にまたがる知的活動である建築の観点から、現代のライフスタイルの変化の特徴とその行方について、さまざまな国での経験を踏まえてお話し頂きます。

オンライン対談:ゲスト 隈研吾先生( 建築家 )

テーマ:建築と文明 ~ポストコロナの建築を問う~

《対談シリーズ2020》12月のお知らせ

12月4日の対談シリーズ2020第七回には、臨済宗福聚時住職の玄侑宗久氏をお迎えすることになりました。「日本人にとっての生と死」というテーマでじっくり論じていただきます。

特別イヴェント「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴~」のご案内

「匠」の主催する毎月の対談などの行事へのご参加・ご支援、まことに有難うございます。

さてこの度、伝統芸能の人間国宝の方々との連携により、下記のごとく「現代の匠たち」~藝能と工藝の饗宴~と題した特別イヴェントを企画致しました。

詳細は添付のチラシをご参照頂きますが、コロナ感染防止対策に万全を期しながら、伝統藝能と工藝が一体となって、オリンピック後、コロナ後の新常態を充実したものとなることを祈念する、日本の伝統文化の祭典の第一段としたいと思っております。

記

日時:2020年9月30日(水)

18:00~20:30(開場:17:30)

場所:観世能楽堂 (〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 地下3階)

参加費:10,000円(税別)(匠の会員割引はございません)

主催:TAKUMI - Art du Japon

お申し込み:チケットぴあにて8月4日より発売 Pコード502696

PC用リンク http://ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=2021833

スマホ用リンク http://md-ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=2021833

緊急のお知らせ

ご案内しておりました2020対談シリーズ第三回「日本の文学に表れる日本文化の特徴の変遷」(ロバート・キャンベル先生)は、延期(時期未定)とさせて頂きます。

これまで既にご出席のご返事や、楽しみにしているとのメッセージを頂いておりましたが、現在重大な局面にあるコロナウイルスの感染拡大防止のための国を挙げての対応に協力し、併せて皆様のご健康の確保に万全を期するためのやむを得ぬ措置であることをご理解下さい。

とりわけ感染しても発症せず、何の自覚症状もないままに人に移してしまい、それが連鎖してやがて重症者を出し、経路が分からぬまま一気に拡大してしまうリスクが差し迫る中、ひとりひとりが自分の問題として真剣に取り組むことが最も必要な時期にあることは疑う余地がありません。

なお、この状態が当分続くことが想定される中で、それによって我が国の伝統文化を語り、感じ、伝える機会が失われてはならないとの危機感から、これまでの対談に替えて、オンラインによる対談やパフォーマンスなどの可能性(ZoomやSkypeなど)を検討し、技術的な問題などをクリアした上で皆様にお伝えしたいと思います。

新型コロナウイルスの影響を鑑みて

TAKUMI-Art du Japon による対談は、今年は「日本人とは何者か」をメインテーマとして、2月はマーチン コルカットさんにご登壇頂き、岩倉具視のミッションにまつわる米国人の日本人観について興味深いお話を伺いました。

第三回目の、日本文学研究者のロバート キャンベル先生との対談(4月17日)は、予定通り実施する前提で準備をしております。故ドナルド・キーン先生亡き後、日本の文学の第一人者で、国文学研究資料館館長を務めておられる先生からは、江戸から明治にかけての日本文学に潜む日本人の変容について語って頂くつもりです。

但し、新型コロナウイルスの状況を見つつ、4月上旬に、①そのまま実行する、②対談のみとし立食の交流会は行わない、③全面延期 のいずれかに決め、改めてご連絡をさせて頂くつもりですので、その前提でお申込み下さい。お申込み方法は《対談シリーズ》をご覧ください。

なお、4月22日に対談を予定していたシャネルのリシャール・コラス社長は来日が延期となり、取り敢えず5月22日(金)の開催となりました。

『日本の匠』の出版

TAKUMI-Art du Japon は、初年度(2018年)の主な事業である伝統工芸を中心とした匠の方々と代表理事近藤との対談記録を、最初の成果物として年末に出版しました。

14の対談の内容と、多くの高画質の工芸作品の写真、そして各対談についての近藤の印象記より構成された豪華本です。現代の匠の心の神髄を簡潔に理解できるとともに、印象記と写真のキャプションを英訳することにより、外国からのお客様へのよいお土産にもなるように工夫してあります。

お求めの節は、出版社たる「かまくら春秋社」(http://kamashun.shop-pro.jp/?pid=147567893, 電話:0467₋25₋2864、FAX:0467-60-1205)にご注文下さい(送料無料で配送致します。なおAmazon でもお買い求めいただけます)。

パリにおけるシンポジウム

2日目のシンポジウムにご登壇くださる森口邦彦先生の紹介を兼ねて、フランスの「国立セーブル美術館・工房」が各方面にお知らせを配布しています。

皆様にもおなじみの、人間国宝森口邦彦先生のデザインは、フランスで素晴らしいカップになっています。

《対談シリーズ》

2020年も、メインタイトルを「文明の流れと日本 ~グローバル化/ AI時代を生きる日本人の叡知を探る~」と題して、様々なゲストをお招きしてこの対談を続け、匠のもつ魅力と可能性への認識を社会に広げるよう努めてまいります。第一回は下記の如く、月尾嘉男東大名誉教授による、「未開人からみた現代人」です。工学部で建築をご専門とされた先生が、何故未開人にご関心をもたれたのか、現代人は未開人から何が学べるのか等興味深いお話が期待されます。

お友達をお誘いの上奮ってご参加下さい(詳細は「対談シリーズ」のページご参照)。

パリでの日仏伝統工芸交流事業について

12月にパリで開催される《Maître d’Art(メートルダール)25周年記念事業》の全貌が見えて来ました。

開催期間は12月12日(木)から15日(日)の四日間。場所はパリのサンジェルマンデプレ広場に面したHôtel de l’Industrieという由緒ある建造物です。

主催の「メートルダール協会」は、記念事業にあたってはドイツを招待国としており、独工芸協会とも言える「Meisterrat – German Craft Council」が参加します。

仏独の工芸家の作品展示はもとより、名門フランスのセーブルやドイツのマイセンが華を添えます。

そして私ども「匠」はイベントのパートナーとして参画し、オープニング初日には私たちの活動を紹介する講演会を開きます。

更に二日目には日仏独の著名工芸家によるシンポジウムを企画、京都友禅の人間国宝、森口邦彦先生にご参加戴ける運びとなりました。

今年6月に大阪で開催されたG20会合の機会を捉えて仏マクロン大統領が森口先生の工房を訪れたこともあり、先生の渡仏にフランス側は大変喜んでいます。

セーブルとマイセンの陶磁器に並んで先生の美しい着物も展示され、日本の美を披露する良い機会になるものと確信します。

私どもも日仏の伝統工芸交流にまた一つ貢献できるものと期待しつつ、現在準備作業を加速中です。

初の若手工芸家のための交流会実施 ~各自に期待されるフォローアップ~

「匠」のわざと精神の復活を目的とする当法人のこれまで(2019年6月まで)の活動は、伝統工芸の人間国宝の方々や、伝統的礼節、落語にみる江戸っ子気質、美術史(日本人にとって美しいとは)、科学、VR等さまざまな分野の第一線で活躍している方々に、対談形式を通じて日本人の本質を論じて頂き、有識者の方々に匠の重要性をアピールすることを中心に展開してきました。

これらが、我々の第一の使命である「伝える」に属するものであるのに対し、第二の使命である「与える」の活動として、7月に、地域で活躍する若手工芸家に、ビジネスを通じて内外の社会とつながる機会を提供する「匠交流サロン」を開きました。これは設立以来時間をかけて準備してきたもので、12都道府県(北海道、岩手、福島、東京、新潟、長野、岐阜、福井、富山、石川、京都、熊本)から、約20人の若手工芸家(美大大学院生を含む)と、東京を中心とした18人のアドバイザー(世界的に活躍中のデザイナー、プロデューサー、学芸員、美術館長、芸大教授など)合わせて約70名(含経営者6人、自治体2名)の参加を得て無事終了しました。

会合は、各工芸家の自己紹介(工芸への熱意と希望)、各アドバイザーのひとことアドバイスを経て、自由な交流(立食形式)に流れるという形をとって行われました。時間が全体で2時間半という制約はありましたが、最初の試みとしては十分な手ごたえがありました。特に若手工芸家同士の間に地域や分野を超えた横のつながりができたことが、大きな成果でした。これは交流会に先立って行われた作品の展示の過程で自然発生的に生まれたもので、予想していなかった成果です。

工芸家、アドバイザー、経営者などの間のコンタクトの全容を把握することはできませんが、何人かの工芸家からは、アドバイザーから有意義な提言を頂いたとの報告や、交流会の場で話ができなかった何人かのアドバイザーの連絡先を知りたいなどの要請がきており、直ちにビジネスが成立するというより、その可能性に向けて、じわじわと相互交流が進み、成果が出てくるものと思われます。

こうした機会をいかに活用するかは、工芸家それぞれの問題意識と今後の努力にかかっているのは当然ですが、私たちとして、このような方法によってどこまで匠の復活に貢献できるかを見極めるため、現在その評価と改善すべき点の議論を行っています。

今年もパリで日仏の伝統工芸交流への参画が決定!

主催者は「メートルダール協会」、フランス文化庁が後援、そして大統領府の支援(Haut Patronage)を受けます。

弊社は開会式にて近藤代表理事が祝辞を述べるとともに、弊社紹介のカンファレンスを開催、更に二日目のシンポジウムでは日本から人間国宝のご参加を得て欧州の工芸関係者と様々な視点で議論をして戴きます。

近々詳細を発表いたしますのでご期待ください。

交流サロン 概要

《対談シリーズ2019》の形式が少し変わります

3月の対談は、これまでとは以下の点で異なります。

3月から

一般参加費 10.500円(対談のみ参加5,000円)

となります。

皆さま奮ってご参加ください。お待ちしております。

対談シリーズ2019 スケジュール

ちらしが出来上がり次第、《対談シリーズ》のページにて詳細をお知らせいたします。

尚、来週2月25日(月)小笠原敬承斎先生(小笠原流礼法宗家)と宇津木安来さん(芸大院生、博士)をお迎えしての鼎談の締め切りが迫っております。皆さまのご参加をお待ちしております。

対談シリーズ2019 予告!

「昨年の活動の評価と Japonismes 2018 参加から学んだこと」をテーマに話し合います。

ふるってご参加ください。

詳しくは対談シリーズのページをご覧ください。

ワークショップ《竹とんぼ》後記

代表理事 近藤誠一

第二回の対談(2月22日)で、藤沼先生が「子供を自然に返せ」と言われたのは記憶に新しいところです。

そしてそれが如何に素晴らしいことかを身をもって体験できたのが、この竹とんぼ教室でした。

最初はやや緊張していた子供たちでしたが(保護者の大人たちも勿論)、優しく語りかける先生のお人柄と、最初は室内で、先生が準備してこられた竹とんぼで、うまく飛ばす練習から始めたことが良かったようです。竹とんぼには2種類あって、竹の羽根だけが軸から外れて飛んでいく型と、羽根と軸とが一緒に飛んでいく型があるそうです。今回は後者、つまり竹でできたT字が飛んでいく方を使いました。

軸を掌で回す・・・と言ってもなかなか思うようにいきません。誰もが最初は回しながら、無意識に両手を前の方に動かしてしまう、つまり前に向かって投げるようなしぐさをしてしまうのです。竹とんぼはすぐ下に落ちてしまいます。片方の手を固定し、もう片方の手だけを前にずらすことで、軸はしっかりと回り、手を離れた途端に飛んでいきます。軸を垂直にすれば、そのまま上方に向かって飛びます。斜めに向けて飛ばすと、竹とんぼは斜めになったまま前に進んでいきます。さすが先生は、まるでキャッチボールをするように、相手に向かって飛ばすことがお上手でした。

羽根の部分の形や厚み、反りによって、竹とんぼはひとつひとつ違う飛び方をします。単に平たい竹の棒をいきなり削るのではなく、どのような羽根ならどう飛ぶのかを身をもって体験した上で、実際に削ってみることで、その原理を体で覚えることができるのです。

子供たちはみるみるうちに飛ばし方をマスターし、やがて木の台の上で、下ごしらえしてある竹を削り始めました。そして出来上がった竹とんぼに名前を書いたり、思い思いの色を塗って飛ばし始めました。やがてみなで運動場に出て、思いっきり飛ばしっこをしました。どこまで飛ばせるか、滞空時間は誰が一番長いかなどを競って。風の影響を受けやすいことも分かりました。

自分の手を使って遊び道具を作ることは、小さなことでも自然にはルールがあることを学び、それを活用するさまざまな発想力を生み出すことにつながります。夢中になって削り、飛ばし、走り回る子供たちの生き生きした姿が、何より印象的でした。始めは恥ずかしがっていた子供たちは、すぐ仲良しになり、さっきまで見ず知らずだった子供同士が手をつないで帰っていく姿は、微笑ましく、そしてうれしい瞬間でした。

電車の中で、駅で、教室で、スマホやゲームを離さない子供を見慣れてしまった大人にとっても、ほっとする2時間でした。機械がつくったプラスチックの玩具は、みな同じです。個性もなければ作り手の心も伝わってきません。

親子が夢中になって、一緒に遊び道具をつくる。ひとつひとつ全部違うものができる。・・・これほど自然と人間性を感じ、ほのぼのとした幸せを与えてくれることがあるでしょうか。夏期講習とかちあってこられないお子さんがおられたそうです。学校から帰るとすぐ塾に行かねばならない子供たちにとって、教科書から逃れ、競争相手ではない友達と知り合い、仲良くなる機会ができることは、その子の人生にとってかけがえのないことではないかと思いました。

また来年もチャンスがあったら・・・藤沼先生、お願いします!

シンポジウム《日仏人間国宝対談》(仮称)

フランスにおけるジャポニスム160年を機に、パリの装飾芸術美術館(le MAD)に於いて、シンポジウムを開催いたします。

日本とフランス両国の、それぞれの人間国宝のお二人に、伝統工芸について大いに語っていただきます。

11月16日(金) 18:30~

講演者

室瀬和美氏(日本・人間国宝 蒔絵)

ジェラール・デカン氏(フランス・Maitre d'Art 紋章彫版)

進行

近藤誠一(弊社団代表)

ロゴを発表いたします

短い公募期間にもかかわらず、141人の方々から190余の素晴らしい作品が寄せられました。

その中から厳選なる評価作業を経て、最終的に京都市在住の居関孝男さんの作品を採用させて戴く運びとなりました。

そのデザインの背景・コンセプトですが:

「匠」の文字を基軸に交差した罫で匠職人が集い・協力して技を突き詰める様を表し、中心部に日本の伝統模様である市松を配置。また下部TAKUMIの「A」で日本(日の丸)を表し、そしてメインの配色として江戸紫を使っています。更に漆塗り(蒔絵)の調度を連想させる黒の線が金を引き立てています。因みに漆塗り(蒔絵)の調度をフランス(欧米諸国)ではジャポン(ジャパン)と称します。

作者の居関さんは「若狭巧芸」という屋号で仕事をしておられます。

ご祖父は宮大工だったということで私どもの活動とも相通じるところが多く、不思議なご縁を感じています。

《対談シリーズ》参加費改訂

一部では既にご案内申し上げておりますが、第5回目(5月30日(水)ゲストは小鼓の人間国宝大倉源次郎先生)以降は、下記の通り参加費を改訂させて頂きますので、予めご了承頂きたく存じます。

☆参加費(5月以降):一般14,500円(対談のみ 5,000円) 会員12,500円(対談のみ 4,000円)

☆改訂理由

・これまでの対談は、先ずは昨年11月末に発足した私どもの社団法人の問題意識を広く有識者の方々に共有して頂く目的で、参加者の方々から食事の実費のみ頂き、講師謝礼や事務局運営の諸経費(通信費、源泉徴収税支払い等)は会員(個人、法人)の会費で一部を賄いつつ、残りは関係者のボランティア(人件費、事務所経費等)により吸収する形で進めてきたが、このような脆弱な財政基盤のままでは継続が難しいこと

・過去4か月の実績で、幸い当法人の目的に対する皆様からの共感、サポートを得ることができ、当社団法人として究極の目的に向けた次のステップを踏み出すことを決断すべき状況になってきたと思われること。そこでは堅実な実績を積み上げていくことが将来のためにも重要で、そのためには最低限の安定的収入を得て健全な財政基盤を作ることが急務であること

・とりわけ今後新たに開始する事業(若手工芸家の支援や日仏交流)に必要な資金調達に当たって要請される社会的地位の確立のために、弁護士、経理・税務などの専門家との業務提携が不可欠なこと

以上の状況をご賢察の上、引き続きご参加、ご支援をお願い申し上げる次第です。

採用ロゴ決定

素晴らしい作品が数多く寄せられた中で最終的に選考作業が完了いたしました。

これから商標登録の手続きを開始いたしますので完了後の発表まで今しばらくお待ちください!

ロゴ

お蔭さまで、17歳の高校生から80歳の大先輩まで141人の方が、190もの作品をお送りくださいました。関係者一同、皆さまのご協力に感謝、感激するとともに選考という”大仕事”を控え、緊張しております!

アクションプラン第一弾

私たちのアクションプランの第一弾として、対談シリーズ「匠と語る日本の未来」(仮称)をスタートいたします。

2018年1月から毎月、日本を代表する匠(工芸、芸能から食まで)や、最先端産業において匠の技術により圧倒的な世界のシェアを誇る中小企業のトップをお招きしたディナー対談を行い、最終的にシリーズをまとめ、出版を予定しています。

第1回は、蒔絵の人間国宝として活躍されている室瀬 和美氏を迎え、匠の精神と力をどのように明日の日本につなげるかを話し合います。

日程: 2018年1月29日(月)18:00〜

場所: アークヒルズクラブ

ゲスト: 室瀬 和美氏(蒔絵 人間国宝)

主催: TAKUMI - Art du Japon(対談ホスト:近藤 誠一)

協力: (公社)日本工芸会、かまくら春秋社

対談についてのお問い合わせ、お申し込みは, かまくら春秋社 TAKUMI事務局 takumi@kamashun.co.jp までお願い致します。

ワークショップ《竹とんぼ》後記

代表理事 近藤誠一

第二回の対談(2月22日)で、藤沼先生が「子供を自然に返せ」と言われたのは記憶に新しいところです。

そしてそれが如何に素晴らしいことかを身をもって体験できたのが、この竹とんぼ教室でした。

最初はやや緊張していた子供たちでしたが(保護者の大人たちも勿論)、優しく語りかける先生のお人柄と、最初は室内で、先生が準備してこられた竹とんぼで、うまく飛ばす練習から始めたことが良かったようです。竹とんぼには2種類あって、竹の羽根だけが軸から外れて飛んでいく型と、羽根と軸とが一緒に飛んでいく型があるそうです。今回は後者、つまり竹でできたT字が飛んでいく方を使いました。

軸を掌で回す・・・と言ってもなかなか思うようにいきません。誰もが最初は回しながら、無意識に両手を前の方に動かしてしまう、つまり前に向かって投げるようなしぐさをしてしまうのです。竹とんぼはすぐ下に落ちてしまいます。片方の手を固定し、もう片方の手だけを前にずらすことで、軸はしっかりと回り、手を離れた途端に飛んでいきます。軸を垂直にすれば、そのまま上方に向かって飛びます。斜めに向けて飛ばすと、竹とんぼは斜めになったまま前に進んでいきます。さすが先生は、まるでキャッチボールをするように、相手に向かって飛ばすことがお上手でした。

羽根の部分の形や厚み、反りによって、竹とんぼはひとつひとつ違う飛び方をします。単に平たい竹の棒をいきなり削るのではなく、どのような羽根ならどう飛ぶのかを身をもって体験した上で、実際に削ってみることで、その原理を体で覚えることができるのです。

子供たちはみるみるうちに飛ばし方をマスターし、やがて木の台の上で、下ごしらえしてある竹を削り始めました。そして出来上がった竹とんぼに名前を書いたり、思い思いの色を塗って飛ばし始めました。やがてみなで運動場に出て、思いっきり飛ばしっこをしました。どこまで飛ばせるか、滞空時間は誰が一番長いかなどを競って。風の影響を受けやすいことも分かりました。

自分の手を使って遊び道具を作ることは、小さなことでも自然にはルールがあることを学び、それを活用するさまざまな発想力を生み出すことにつながります。夢中になって削り、飛ばし、走り回る子供たちの生き生きした姿が、何より印象的でした。始めは恥ずかしがっていた子供たちは、すぐ仲良しになり、さっきまで見ず知らずだった子供同士が手をつないで帰っていく姿は、微笑ましく、そしてうれしい瞬間でした。

電車の中で、駅で、教室で、スマホやゲームを離さない子供を見慣れてしまった大人にとっても、ほっとする2時間でした。機械がつくったプラスチックの玩具は、みな同じです。個性もなければ作り手の心も伝わってきません。

親子が夢中になって、一緒に遊び道具をつくる。ひとつひとつ全部違うものができる。・・・これほど自然と人間性を感じ、ほのぼのとした幸せを与えてくれることがあるでしょうか。夏期講習とかちあってこられないお子さんがおられたそうです。学校から帰るとすぐ塾に行かねばならない子供たちにとって、教科書から逃れ、競争相手ではない友達と知り合い、仲良くなる機会ができることは、その子の人生にとってかけがえのないことではないかと思いました。

また来年もチャンスがあったら・・・藤沼先生、お願いします!

対談シリーズ2020の第五回(9月)会合のご案内

対談シリーズ2020の第五回(9月)会合のご案内

特別イヴェント「現代の匠たち~藝能と工藝の饗宴~」ご案内

「匠」の主催する毎月の対談などの行事へのご参加・ご支援、まことに有難うございます。

さてこの度、伝統芸能の人間国宝の方々との連携により、下記のごとく「現代の匠たち」~藝能と工藝の饗宴~と題した特別イヴェントを企画致しました。

詳細は添付のチラシをご参照頂きますが、コロナ感染防止対策に万全を期しながら、伝統藝能と工藝が一体となって、オリンピック後、コロナ後の新常態を充実したものとなることを祈念する、日本の伝統文化の祭典の第一段としたいと思っております。

記

日時:2020年9月30日(水)

18:00~20:30(開場:17:30)

場所:観世能楽堂 (〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 地下3階)

参加費:10,000円(税別)(匠の会員割引はございません)

主催:TAKUMI - Art du Japon

お申し込み:チケットぴあにて8月4日より発売 Pコード502696

PC用リンク http://ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=2021833

スマホ用リンク http://md-ticket.pia.jp/pia/event.do?eventCd=2021833

2020年第8回対談イベントのご案内

近藤よりみなさまへ

「文明の流れの中の日本人論」をテーマとしてきた2020年の匠対談の最後は、世界的建築家隈研吾さんです。

文化芸術と科学技術の双方にまたがる知的活動である建築の観点から、現代のライフスタイルの変化の特徴とその行方について、さまざまな国での経験を踏まえてお話し頂きます。

記

オンライン対談:ゲスト 隈研吾先生( 建築家 )

テーマ:建築と文明 ~ポストコロナの建築を問う~

日時:2020年12月14日(月) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

会員 2,000円

学生 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に、12月1 1日(金)までにお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:50名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社、株式会社神戸ゴマルゴ

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。

2020年第8回対談イベントのご案内

近藤よりみなさまへ

「文明の流れの中の日本人論」をテーマとしてきた2020年の匠対談の最後は、世界的建築家隈研吾さんです。

文化芸術と科学技術の双方にまたがる知的活動である建築の観点から、現代のライフスタイルの変化の特徴とその行方について、さまざまな国での経験を踏まえてお話し頂きます。

記

オンライン対談:ゲスト 隈研吾先生( 建築家 )

テーマ:建築と文明 ~ポストコロナの建築を問う~

日時:2020年12月14日(月) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

会員 2,000円

学生 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に、12月1 1日(金)までにお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:50名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社、株式会社神戸ゴマルゴ

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。

2021年第6回対談イベントのご案内【ゲスト:池坊専好様】

匠対談シリーズ2021第6回会合は、下記のごとく5月27日、華道池坊家次期家元の池坊専好さんをお迎えして行います。

元々は中国から伝わった華道ですが、日本においてそれが芸術の域にまで高められ、遂には世界に広がりました。その背景には何があるのか、如何にして「道」と呼ばれる深い精神性を得るに至ったか、コロナにより日本の華道はどのように変化していく可能性があるのかなどにつき、中国でのご経験も踏まえてお話して頂ければと思っています。

コロナ禍の先行きが読めないこと、および池坊専好さんが京都にお住まいということもあり、この会合もオンライン(Zoom)で行います。

・テーマは「花~時を超えたその美~」です。

・ご参加の方から事前にご質問を受け付けます。ご質問のある方はこのメールに返信する形で、ご質問内容とお名前をお送りください。

* * *

記

オンライン対談:ゲスト池坊専好様(華道池坊家次期家元)

テーマ:花~時を超えたその美~

日時:2021年5月27日(木) 19:00~20:30

ツール:Zoom

参加費:一般 4,000円

TAKUMI art du japon会員 2,000円

学生会員 500円

注:(1)参加費は、お申込後にお届けする「お申込完了メール」に記載の当法人口座に5月24日までにお名前の前に「06」とご入力の上にお振込み下さい。

(2)また新規に会員となることをご希望の方は、このメール添付の会員申込書のご提出と、会費(個人会員・年5,000円。12月31日まで有効)を参加費と同時にお振込み頂くことで、直ちに会員割引がご利用できます。

定員:40名

主催:一般社団法人 TAKUMI-Art du Japon

協賛:アルビオンアート株式会社

お問い合わせ・お申込み:TAKUMI-Art du Japon 事務局

Mail: takumi.japon@gmail.com

電話:03-6318-5950(担当:飯間)

お申込みの際は、オンライン対談のURLをお送りする宛先のメールアドレスをお知らせ下さい。